Description

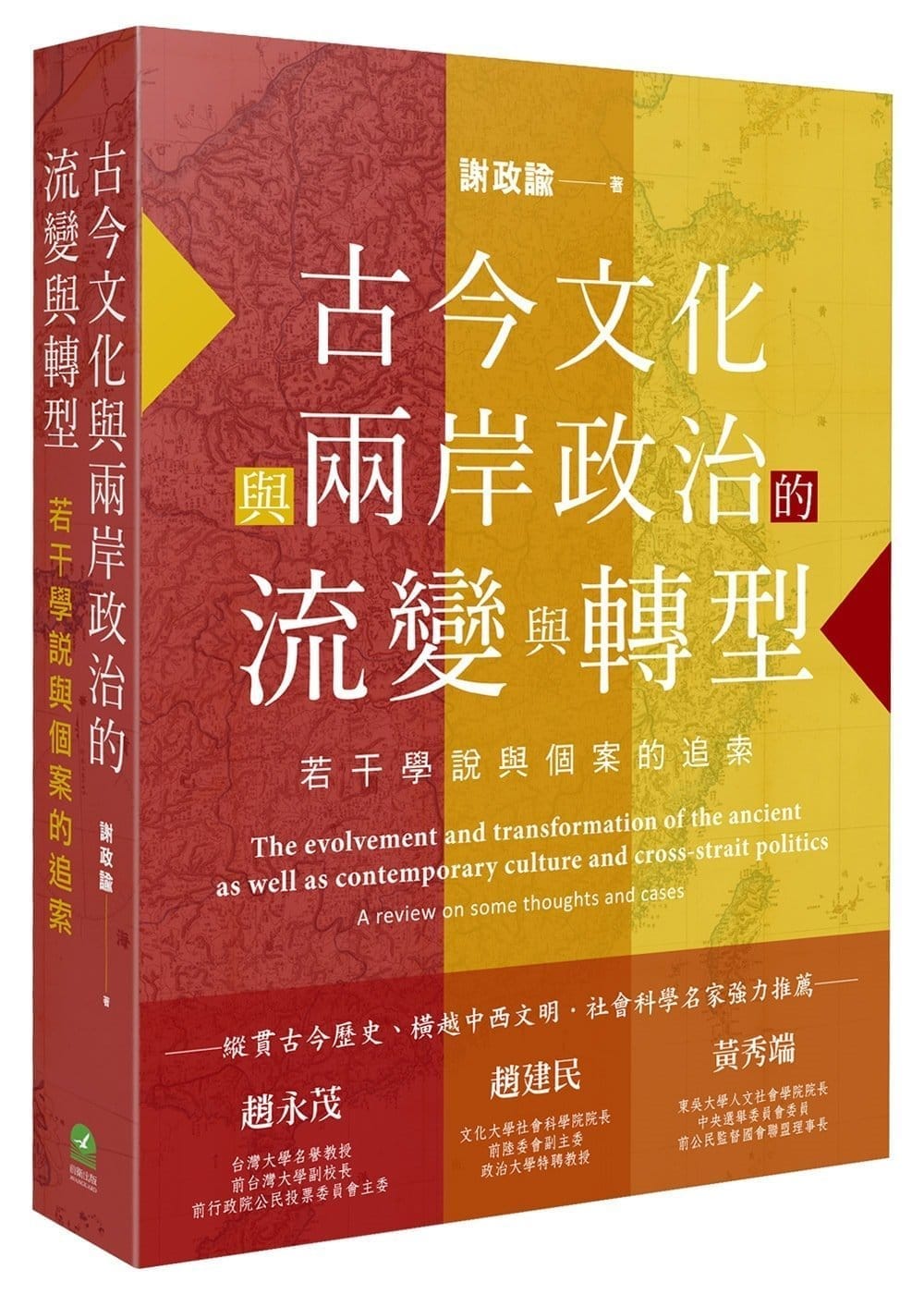

古今文化與兩岸政治的流變與轉型:若干學說與個案的追索

縱貫古今歷史、橫越中西文明.社會科學名家強力推薦

「本書詮釋古今東西文化流變,衍義中外歷代政治學說。」──趙永茂(臺灣大學名譽教授,前台灣大學副校長、前行政院公民投票委員會主委)

「當台灣人逐漸在文化和族群認同迷失方向時,本書猶如暗夜明燈,適時地指明了方向。」──趙建民(文化大學社會科學院院長、前陸委會副主委、政治大學特聘教授)

「本書從中日傳統文化到孫文的政治思想,從香港的全球化、中共的三個代表、兩岸的憲政、新馬的華裔企業文化到東亞的和平,可謂通古貫今、橫跨亞太地區。」──黃秀端(東吳大學人文社會學院院長、中央選舉委員會委員、前公民監督國會聯盟理事長)

在中西文明與政治體制交涉與會通的過程中,本書的重點包括四個部分。

首先從傳統軸心文明,特別是儒家、道家文明如何與當代的思想與問題展開對話,從而突顯傳統中國優質軸心文明的永恆價值。

第二部份在於探討二十世紀以降中、日、台的民族認同與文化流變的省思,特別是兩岸的民族認同、第二次世界大戰後日本的「戰爭物語」與當代跨國的災害關懷交錯搓揉,從而突顯「和的文化」在中、日、台東亞地區的重要性。

第三部分則在探討兩岸政治體制一百多年來的轉型經驗,特別是中西文化如何影響憲政主義的落實?政治體制如何行朔兩岸關係?再以若干案例來探究中國大陸與兩岸關係的發展。

最後則藉由超越意識概念比較中西文化,從後冷戰時代的東亞文化抉擇,香港中文大學全球在地化的經營模式,東南亞陳嘉庚、楊忠禮如何以儒家倫理實踐其企業與奉獻精神,再以因戰爭的印記而漂流到台灣的「社區發展」權威學者徐震教授以及在美國著名的漢學家余英時的史學成就,來印證一代學人超越、會通古今與中西成就出「新文化發展」的第二軸心文明典範。

第一篇 傳統軸心文化的當代價值

壹, 引言:「第二軸心」文化的當代追索

貳, 道家思想與後現代社會環境倫理

參, 中國正統思想的本義、爭論與轉型──以儒家思想為核心的論述

肆, 儒家思想、自由主義與社群主義理念下的「公民社會」──一項兩岸思想實踐歷程的初步觀察

伍, 略述中西德治與法治──—兼論孫學的人群管理

陸, 王陽明的出世、入世與經世思想芻論

柒, 東亞價值的省思──從“鄉約”與“村八分”文化探討中日價值的古與今。

第二篇 20世紀以降中、日、台文化與民族認同的流變

壹, 台灣民族認同的浪潮到公民投票的浪潮之反思

貳, 民族認同與公民社會:以兩岸發展為例

參, 日本311東北大地震中的台灣媒體角色與災害關懷之反思

肆, 中國、日本、台灣「和」文化的世紀挑戰

伍, 1945年後「戰爭物語」迷思的拆解──形成日本Ⅱ戰「戰爭觀」的思想淺解

陸, 孫中山思想的社會公平正義觀

第三篇 兩岸政治與交涉轉型的世紀解讀

壹, 新政局中「行政」與「立法」的關係──以小三通為例的分析

貳, 中國西部大開發中經濟與民族政策的反思──兼論若干新疆經驗

參, 初探「三個代表」與中共政治發展之習題

肆, 閩台經濟如何互惠?──從Sen「倫理與經濟」談起

伍, 兩岸互信基礎的深層文化課題與前景

陸, 孫文學說的意涵與當代兩岸軟實力建設

柒, 百年來兩岸憲政發展的文化解釋

捌, 台灣在世紀交錯中的兩岸再定位

第四篇 超越與會通古今的方法與範例

壹, 中西文化「超越意識」的反思──一項思想史的比較分析

貳, 香港中文大學「全球在地化」的模式分析──高等教育與學生為本的反思

參, 從「文化抉擇」看後冷戰新時代東亞的歸趨

肆, 東南亞陳嘉庚、楊忠禮的文化情懷、認同與奉獻

伍, 台灣老齡化社會人權的若干觀察──感懷一古今會通的人格者徐震教授

陸, 從方法論審視余英時對古今文化的超越與會通

书名简译 : 古今文化与两岸政治的流变与转型:若干学说与个案的追索

目前沒有評價。