Description

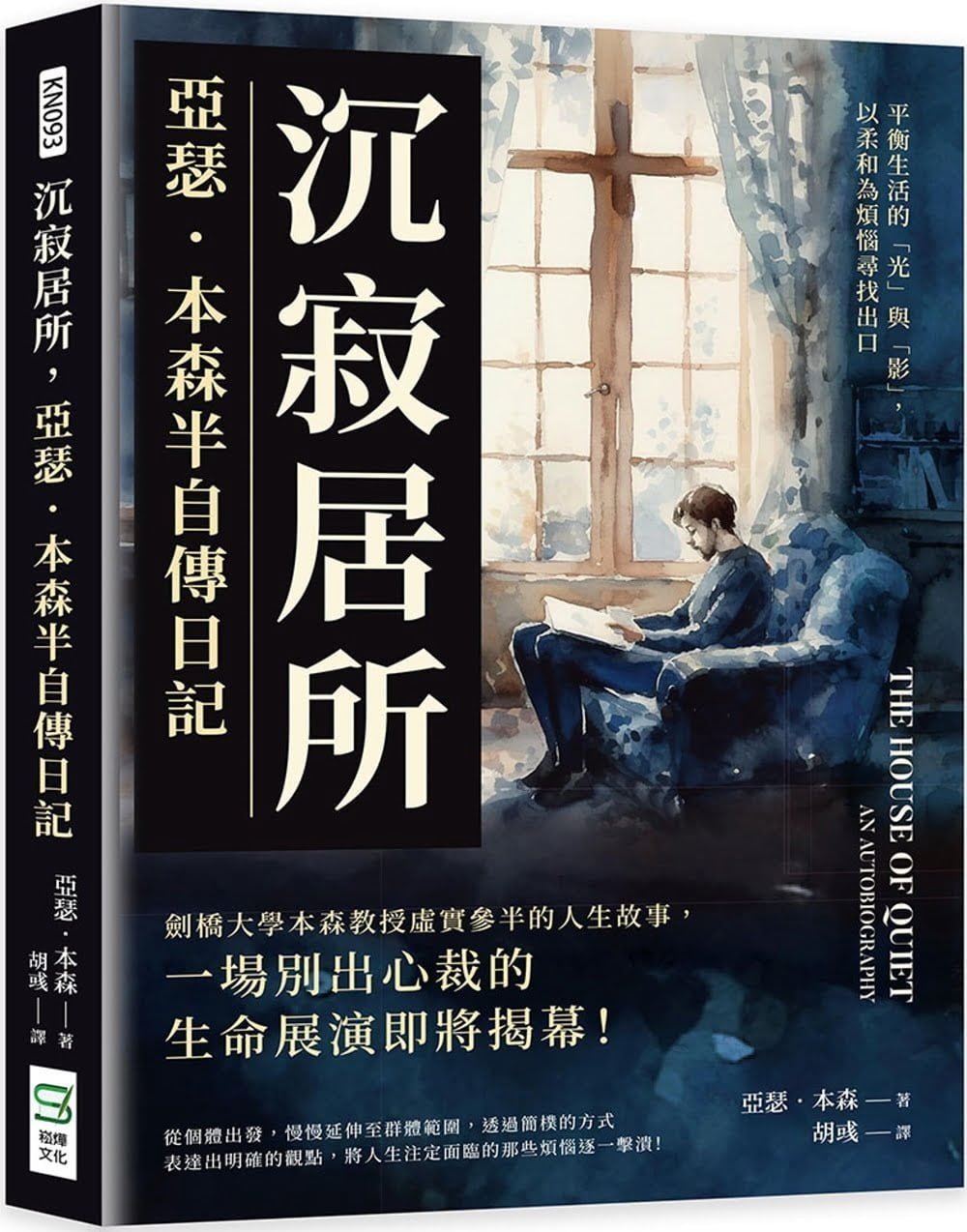

沉寂居所,亞瑟.本森半自傳日記:平衡生活的「光」與「影」,以柔和為煩惱尋找出口

The House of Quiet: An Autobiography

「我希望能夠描述一種平和且溫柔的秩序,

一種沒有散發出過分活力與生活樂趣的秉性,

又具有一種責任感,一種樂於助人的想法,

同時勇敢地面對與承擔,不去逃避任何責任。」

★☆★☆劍橋大學本森教授半自傳日記★☆★☆

從個體出發,慢慢延伸至群體範圍,

透過簡樸的方式表達出明確的觀點,

將人生注定面臨的那些煩惱逐一擊潰!

【從積極上進到消極頹廢,學生為何產生麻木心理?】

小孩子往往樂於學習新事物,對世間一切富有冒險精神,

然而一連串強加的「教育」令人窒息,逐漸喪失探索的興趣,

曾幾何時,我們看什麼都不順眼,「憤世嫉俗」的心態油然而生……

►亞瑟.本森:「小孩子真正感興趣的並不是事情本身,而是完成這件事所帶來的那種快感。無論從學習中得到什麼,倘若他們無法享受到其中的樂趣,那麼得到知識又有什麼用處呢?難道我們真正的用意,不應該是讓學生打好某一方面的基礎,然後盡可能地培養他們在某個方面的特長,讓他們能夠嫻熟地掌握某方面的能力,憑藉興趣去克服前進路上的各種困難嗎?」

【透過自身經歷得出結論,而非透過原則進行感悟】

將上帝作為心靈的全部依靠是否正確?

在一些眼中,上帝是無所不能的,祂創造了萬物又制定了教條,

但從另一個角度反思,祂是否也將人類局限在既有的框架之中?

或許……保守頑固、斤斤計較、享受操控才是上帝的真面目?

►亞瑟.本森:「我們不應該有那麼多關於『上帝意志』的沉悶哲學,也不應該在喪親或是遭受痛苦的時候,將上帝的意志融入進去。如果我們只能感受到約伯的存在,那麼賜給我們所有一切美好東西的上帝,也必然能夠賜給我們所有邪惡或是不好的東西。我們在成長的過程中就意識到一點,當我們生命中絕大部分的東西都是由有趣且美好的事物組成的時候,當我們緊緊地抓住生命這根繩索,將感受幸福的希望當成一種正確的本能,那麼我們所感受到的一切痛苦與苦難,最後都必然能夠轉化成為一種人生的樂趣。」

本書特色

本書除了本森一貫的日記風格外,還增添了一些原創元素,以第一人稱出發,帶領讀者進入「我」的視角,共同參與其家庭、教育、信仰乃至出社會後的生活,文字平鋪直敘,沒有過分華麗的詞藻,卻又令旁觀者目不轉睛,被這些「平凡」情節深深吸引,作者談論的對於人生的煩惱與探索,或許每個人都曾經歷其中,且至今仍在找尋答案。

目錄前言

引言

初版前言

楔子

第一章 開端

第二章 家庭

第三章 故鄉

第四章 金端莊園

第五章 母親

第六章 美感

第七章 教育

第八章 劍橋大學

第九章 宗教

第十章 校園生活

第十一章 信仰

第十二章 兩種信念

第十三章 畢業之後

第十四章 生病

第十五章 休養

第十六章 服務

第十七章 無聊

第十八章 朋友

第十九章 伍沃德

第二十章 繼任者

第二十一章 隱士

第二十二章 坎普登

第二十三章 不安

第二十四章 獨行

第二十五章 社交

第二十六章 波瀾

第二十七章 觀察

第二十八章 驚夢

第二十九章 春天

第三十章 冒險

第三十一章 無病呻吟

第三十二章 動機

第三十三章 精神世界

第三十四章 狀態

第三十五章 希望

第三十六章 甦醒

第三十七章 攀登

第三十八章 離別時刻

第三十九章 終點

书名简译:沉寂居所,亚瑟. 本森半自传日记:平衡生活的「光」与「影」,以柔和为烦恼寻找出口

There are no reviews yet.