Description

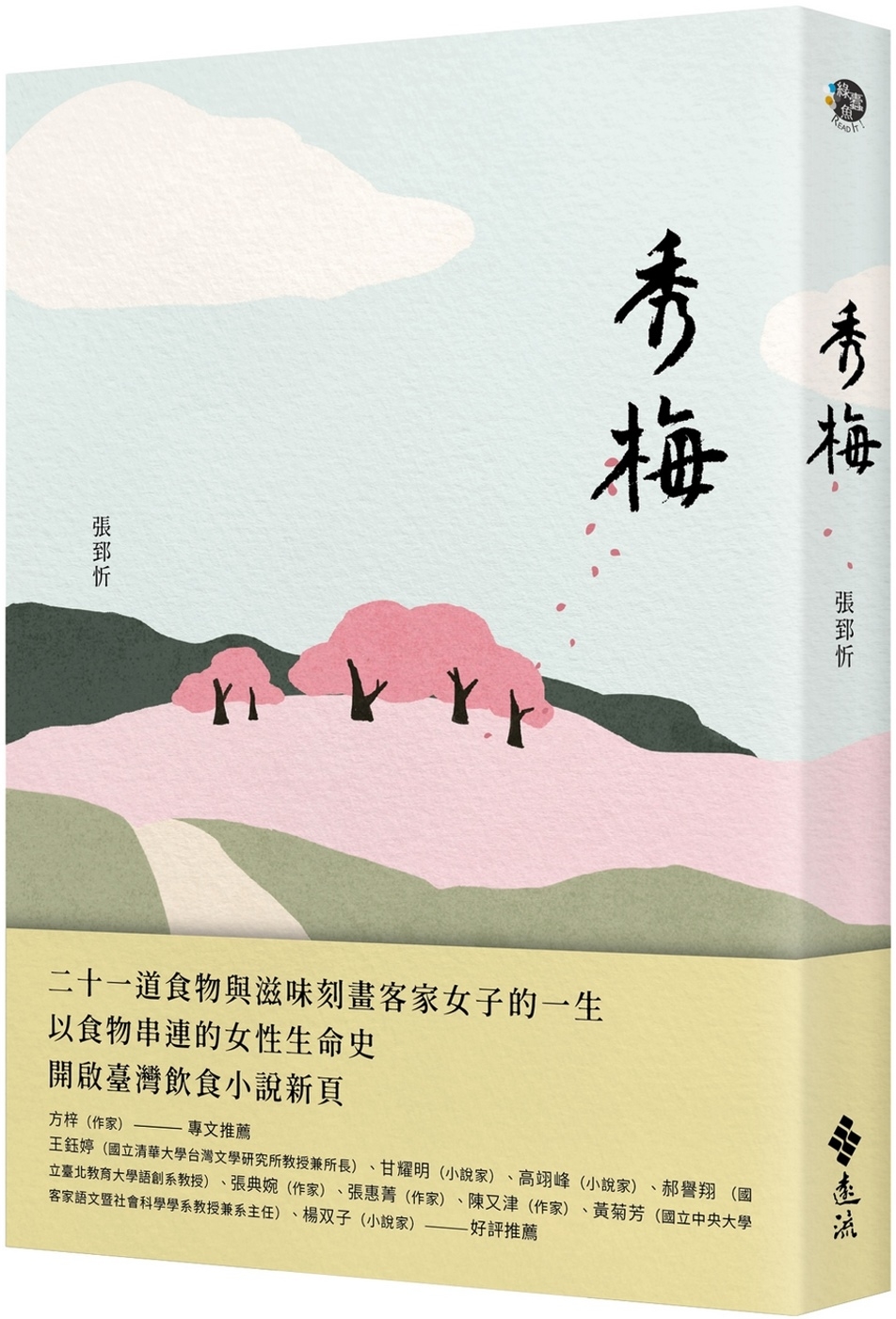

秀梅

二十一道食物與滋味刻畫客家女子的一生

以食物串連的女性生命史

開啟臺灣飲食小說新頁

張郅忻最新長篇小說《秀梅》,透過二十一道食物與滋味刻畫客家女子的一生。日本兵給的白米飯、楊梅山上採茶喝的茶米茶、嫁為人婦後釀漬的鹹菜與藠仔、生育後給產婦補身體的雞酒、為了生計擺攤販賣的小吃勾勾羹,而後灶下換媳婦接手,餐桌上除了客家傳統的糟嫲肉,還有越南春捲、印尼泡麵……每道食物都連結著秀梅的一段重要人生記憶,一道又一道的食物串起她一生中的悲歡滋味,亦是一頁頁動人的時代風景。

「秀梅」取自作者阿婆的名字,也是某個時代的客家女性縮影,她們成長於重男輕女的客家庄,從小被教導進廚房、為家人做菜。以這個常見又具有重要意義的名字作為小說題名,為終日在廚房裡揮汗的平凡女性留下身影,也是一部女性生命史。

六個灶下,二十一道食物,寫盡了秀梅大半人生,從傳統到現代,從國內到國外,寫出了三代女人的家,不同的時代、相異的飲食文化卻交融在一起,互相包容、喜歡,郅忻用食物照鑑了女人的生命史,開啟了飲食小說的新頁。——方梓(作家)

得獎紀錄

◎本書獲國藝會長篇小說創作發表專案補助

好評推薦

方梓(作家)——專文推薦

王鈺婷(國立清華大學台灣文學研究所教授兼所長)、甘耀明(小說家)、高翊峰(小說家)、郝譽翔 (國立臺北教育大學語創系教授)、張典婉(作家)、張惠菁(作家)、陳又津(作家)、黃菊芳(國立中央大學客家語文暨社會科學學系教授兼系主任)、楊双子(小說家)——好評推薦(依姓名筆畫排序)

女性的生命史,是臺灣庶民史,亦是一頁頁動人的時代風景。《秀梅》深入詮釋客家養女一路行來的形貌與精神,寫得細緻動人,以二十一道具有代表性的食物,帶出族群交融的痕跡,兼容新移民女性所帶來的多元食物體驗。在張郅忻溫柔與真誠的運筆中,涵蓋女性的成長體悟與自我銳變,是部理解近代史變遷下女性心靈史不容錯過的佳構。——王鈺婷(國立清華大學台灣文學研究所教授兼所長)

《秀梅》是一本親切好看,又細緻溫柔的小說,通過女性視角娓娓道來臺灣社會從日治時期至今的變遷,時代雖然變化無常,始終不變的卻是一只「灶下」,食物不僅貫穿了三代人的情感,更涓滴匯聚成了秀梅無怨無悔的付出與愛。這既是一部女性的生命史,也是臺灣尤其客家族群的飲食文化史,每一頁都寫得如此有滋有味,既暖了我們的胃,更暖了我們的心。——郝譽翔(國立臺北教育大學語創系教授)

《秀梅》書中的每道菜說的是臺灣走過的歲月,走過的困苦,又帶著甜美笑容甘味無窮。從日本時代到戰後,或是現今臺灣人口多元,帶來豐沛飲食混搭,背後都是生命堆疊的芬芳。流利客語使用更增加了閱讀的喜悅。——張典婉(作家)

女人的廚房有時比社會新聞還殘酷。人一旦迷上了某種食物,想吃的癮就牢牢地扎根在胃壁、在舌頭,一輩子難以拋棄。那雙勞動的雙手,也不怕水裡來、火裡去,就算有怨有悔,也讓吃的人心滿意足。《秀梅》小說裡的料理普渡眾生,跨越族裔和語言的隔閡,描繪了全球化浪潮拍擊上岸之後,異國料理其實早就成了在地美食。——陳又津(作家)

《秀梅》寫的是臺灣的歷史與多族群的社會現象,用出神入化的海陸客語與中文交織出一部「灶下」史詩。細妹人的一生就像臺灣人民爭取民主自由的命運,同雞嫲共樣脆命。本書為細阿妹仔發聲:「身為細妹,她就像那口痰,永遠被踩在腳底下。」身為臺灣人的你我,一定會與書中主角產生共鳴,因為那是多元文化的「臺灣價值」,本書值得推薦。——黃菊芳(國立中央大學客家語文暨社會科學學系教授兼系主任)

目錄好評推薦

出版緣起 灶下裡的百味人生

推薦序 照鑑女人生命的食物

山頂个灶下

第一道 白米飯

第二道 雞湯

第三道 竹修仔

第四道 茶米茶

紅崁頭个灶下

第五道 鹹菜

第六道 藠仔

心臼个灶下

第七道 雞酒

第八道 米粉湯

分灶

第九道 越南麵包

第十道 雞肉河粉

第十一道 勾勾羹

楓林个灶下

第十二道 海鮮燴飯

第十三道 煎餃

第十四道 阿婆三明治

第十五道 雞卵茶

第十六道 豬肉水

自家个灶下

第十七道 印尼咖啡

第十八道 龍宮果

第十九道 糟嫲肉

第二十道 印尼泡麵

第二十一道 滷豬腳

後記 尋路

书名简译:秀梅