Description

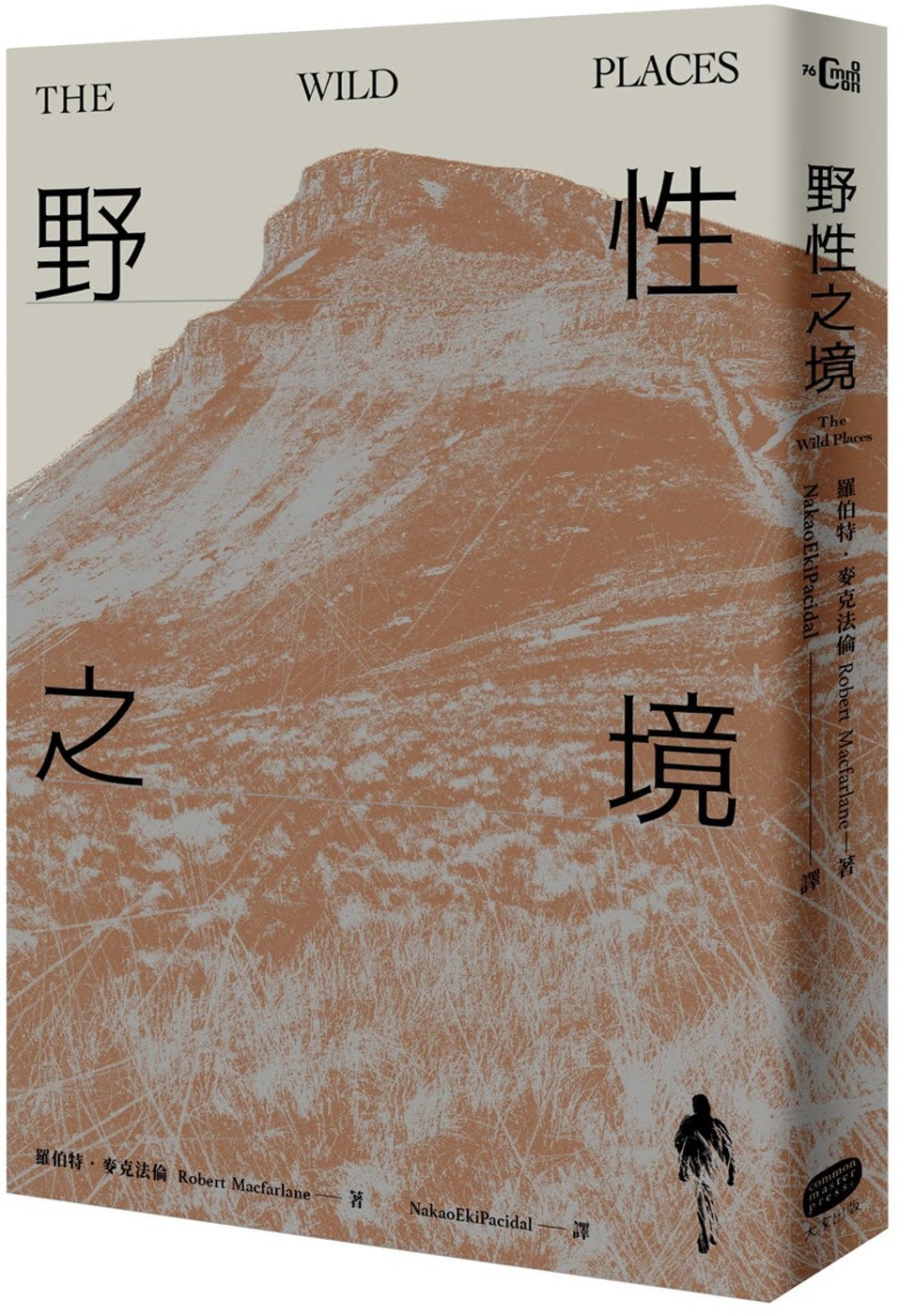

野性之境

The Wild Places

這些就像風暴與雪花,都是野性的徵象。

城市邊緣林地一如山巔,可以讓人學到很多東西。

多數人長大後就忘了這些。

「我心裡始終有這樣一幅荒野景象:極北某處、寒冷、遼闊、荒僻、原始,對旅人極其嚴苛。對我來說,去到一片荒野,就是跨出人類歷史。」

於是作者麥克法倫走出閉塞的劍橋,去探尋尚存的荒野。他往極北走,前往凶險的激流之島,昔日僧侶隱居懺悔冥想的地方,他們在開闊海崖找到足以契合內在信仰的外部視野,抄寫拉丁文經文時,忍不住以蓋爾語寫道:「今天陽光在這頁緣閃耀,令我歡喜。」

他露宿荒原,午夜時分被水中石頭滾動的隆隆聲喚醒,看到一群鹿循獸徑穿越石楠荒原,正在數公尺外涉水過河,長腿踢動水中石塊。他前往偏遠石灰岩山谷,發現山谷已為水所淹沒,「數十株樹與自身倒影上下相依,彷彿紙牌上的國王。」

荒野出現在偏遠的島嶼、高地,也出現在斷壁上,這些垂直地貌不會出現在平面地圖,但若我們90度翻轉視角,就會發現這些地方不但面積廣闊,且有無數生物棲息,只是我們向來視而不見。

荒野也出現在狹小的溶溝中,在人類視線所及的數公尺內,數百種植物在石灰岩庇佑下欣欣向榮,和所有峽谷、海灣、山峰一樣美麗複雜,甚至猶有過之。很迷你,但野性奔放。

他逐漸領悟,「野」不僅是荒野,一種原始的景觀,也是野性,一種土地的永久屬性。這樣的野性,不用到遠赴千里外尋求。住家附近那株枝幹虯結的老樹、郊外無聲的動物移動、在岩石間自由奔流的溪澗,甚至只是入夜後一處隨意散步可達的地方,也都有奔放的野性。

他決定,「要在旅途中自製地圖,和道路地圖唱反調。我要製作一幅散文地圖,試圖重現不列顛群島僅存的一些荒野,或者紀錄荒野於永久消逝之先。我希望這地圖不連結城鎮、旅館與機場,而連結岬角、斷崖、海灘、山巔、突巖、森林、河口與瀑布。」

本書和《心向群山》、《故道》一同構成羅伯特.麥克法倫的生涯代表作「地景與人心三部曲」。也正是在本書,麥克法倫開始正式施展他全套的文學本領,讓讀者跟著他打開視覺、聽覺、觸覺,從難以言喻的荒野地景中,一一指認出自然的神奇及神袐性,並召喚出我們面對荒野時生出的種種情緒——希望、喜悅、驚奇、慈悲、寧靜、安穩等,我們統稱為幸福的情緒。

那些生物、現象、地形地質,大多已從我們的感知、談論中消逝,也因而逐漸從我們的語言、心智中消逝,甚至連名稱也漸漸佚失,以致我們受到觸動時,常陷入失語。而麥克法倫的文學本領,正是在為我們補足這份失語。他不只是在引路、在打開探照燈凝視意義深刻的細節,更是在重建我們描述感動的語言,從而重建人類與荒野的親密性。

走出房子吧,遠赴高山、海角也好,只是走到河濱、公園,甚至幾條街外那片雜草叢生蜜峰熙攘的廢地、那株有鳥築巢的老樹也好,以自己為中心,繪製野性地圖,從中我們可以感受到自己活在另一個更廣闊的世界中,與遠古事件相連,也與其他生命相連。

「一旦思考土地時不再懷抱好奇,我們也就迷失了。」

得獎記錄

*同時獲得英國最重要的登山文學獎Boardman Tasker Prize和美國指標性的Banff Mountain Festival大獎

*改編為BBC節目《The Wild Places of Essex》

目錄【導讀】洪廣冀(臺灣大學地理環境資源學系副教授)

1. 欅林

2. 島嶼

3. 谷地

4. 荒原

5. 森林

6. 河口

7. 海岬

8. 山巔

9. 葬地

10. 山脊

11. 沒徑

12. 風暴海灘

13. 鹽沼

14. 岩丘

15. 欅林

精選閱讀

书名简译:野性之境

There are no reviews yet.