Description

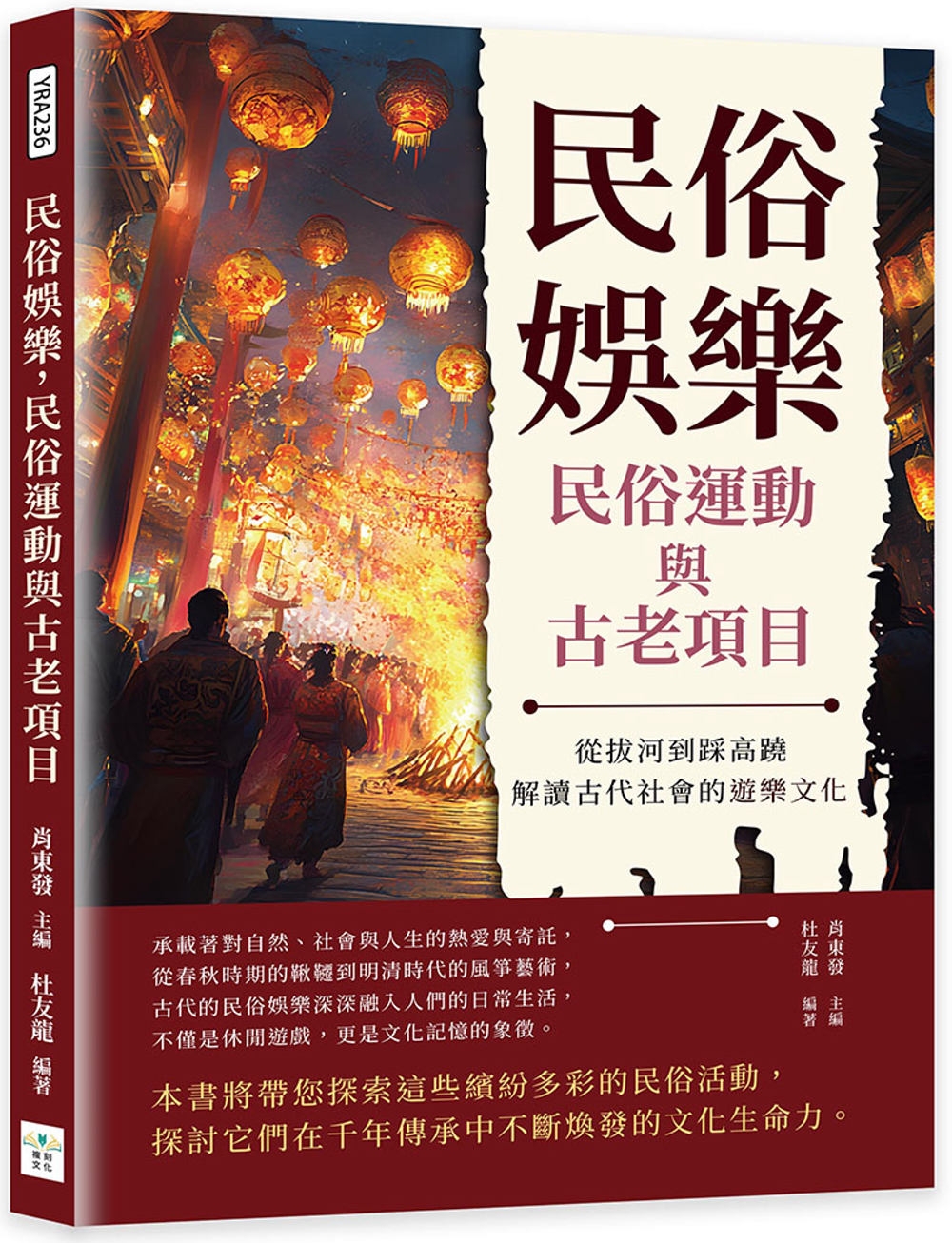

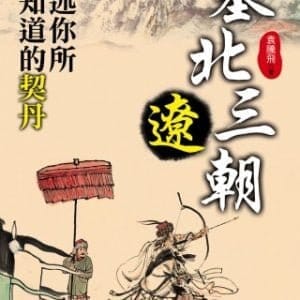

民俗娛樂,民俗運動與古老項目:從拔河到踩高蹺,解讀古代社會的遊樂文化

從春秋時期的鞦韆到明清時代的風箏藝術,

古代的民俗娛樂深深融入人們的日常生活,

不僅是休閒遊戲,更是文化記憶的象徵。

本書將帶您探索這些繽紛多彩的民俗活動,

探討它們在千年傳承中不斷煥發的文化生命力。

▶風箏的起源與發展

風箏最早用於軍事用途,例如墨子製造的木鳥和韓信利用風箏偵察軍情。隨著造紙技術的進步,風箏逐漸成為民間娛樂工具。到宋元時期,風箏技藝和形式多樣化,並結合吉祥寓意,如「鯉魚跳龍門」和「五福捧壽」。明清時期,風箏文化進一步發展,各地形成獨特流派,具有代表性的風箏如北京的「沙燕兒」風箏和山東濰坊的龍頭蜈蚣風箏等,成為節慶娛樂的重要元素。

▶盪鞦韆的文化傳承

盪鞦韆起源於中國上古時期,與巫術和宗教活動相關,最初作為驅邪工具。到了唐宋時期,盪鞦韆成為清明節的重要活動,展現文人雅趣與宮廷生活風采。明清時期,盪鞦韆習俗遍及全國,逐漸演化為不同形式的競技遊戲,如「過梁悠」和「風車鞦韆」。在西南地區少數民族中,盪鞦韆也帶有濃厚的地方特色,成為婚禮和節慶活動的重要內容。

▶踢毽子的演變與技藝

踢毽子起源於漢代,經歷唐宋的普及後,成為技藝高超的民間娛樂活動。宋代的技術記載如「聳膝」和「佛頂珠」等,展示了踢毽子的高超技巧,並從軍事訓練轉變為全民運動。清代踢毽子風靡一時,許多文人留下了記載踢毽子的詩篇,並且延伸至現代,成為集健身、娛樂於一體的傳統運動。

▶踩高蹺的社會功能與藝術價值

踩高蹺在唐宋時期初具規模,起初用於模仿鳥類飛翔或進行表演。明清時期,這項活動發展為農村節慶的重要項目,並融入劇場表演元素,出現人物角色的創意化表現。踩高蹺作為集體活動,既滿足了民眾娛樂需求,又體現了地方特色,成為文化交流與傳統藝術的媒介。

本書特色

本書以中國傳統民俗娛樂為主題,深入剖析如放風箏、盪鞦韆、踢毽子、扭秧歌等娛樂活動,展現了豐富多彩的民間文化。作者結合歷史故事,探索民俗娛樂的起源、演變及其在不同時代的社會功能和意義,揭示了它們在民間信仰和節慶活動中的重要地位。書中語言生動,描述細膩,讀者能從中感受到中國古代的生活智慧與藝術魅力。

目錄序言

婉若游龍—放風箏

古代傳說:風箏的起源與習俗

宋元時代:風箏的發展與創新

明清時期:風箏的興盛與寓意

騰躍之樂—盪鞦韆

唐宋時期:鞦韆的起源與發展

明清時代:鞦韆習俗的變遷

趣味橫生—踢毽子

從古至今:毽子的淵源與發展

全民運動:踢毽子在清朝的普及

手舞足蹈—扭秧歌

唐宋時期:扭秧歌的發源

明清時期:全民娛樂扭秧歌

青雲直上—登高

古代傳統:重陽節登高的起源

明清時期:登高活動的普遍

熱火朝天—拔河

拖鉤演變:拔河的早期形式

唐朝時期:拔河的興盛與發展

興高采烈—採高蹺

溯源探索:採高蹺的各種傳說

高蹺藝術:古代形制與盛會

地方特色—跑旱船

唐宋時期:旱船的起源與發展

明清時其:跑旱船的特色與興盛

百花爭豔—其他民俗

春意盎然:春遊活動的魅力

童趣無窮:不可或缺的跳繩

趣味競技:擊球遊戲捶丸

书名简译:民俗娱乐,民俗运动与古老项目:从拔河到踩高跷,解读古代社会的游乐文化

目前沒有評價。