Description

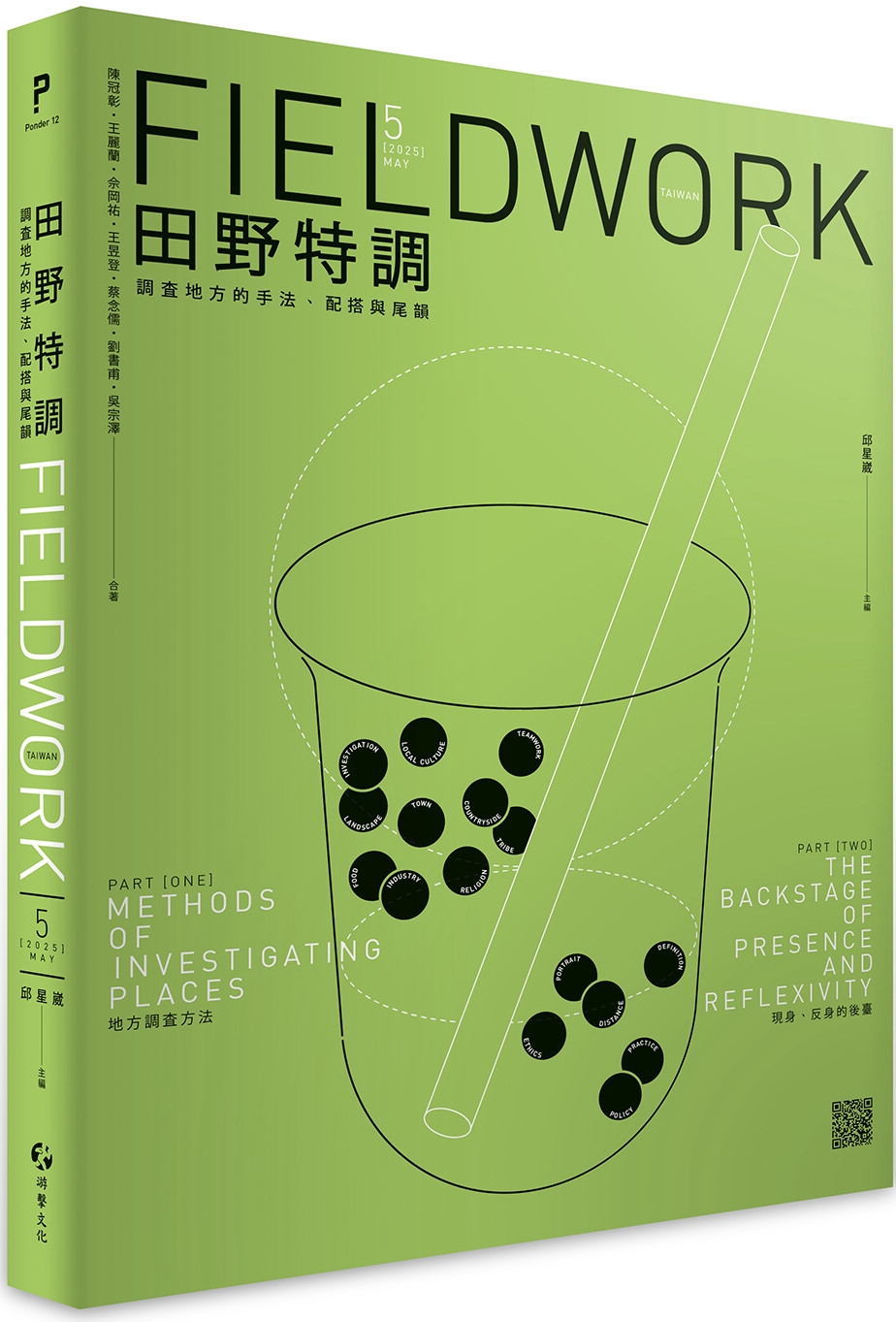

田野特調:調查地方的手法、配搭與尾韻

臺灣的每一個地方,就像是一杯杯的「特調」飲品,各有其自然風土條件(飲料基底),且受社會制度、市場區位、族群互動(甜度、冰塊、加料)等因素影響,在歷史的長河中,逐漸調和成獨特的滋味。這股滋味,在不同時代有不同的追求方式;而在當代,我們格外渴求文化的意義感,受必然或偶然的因素觸動而投身行動,成為某種意義的地方工作者,為此展開一次次的「特」別「調」查。這樣的田野調查實作,是地方工作者在觸動與行動之間必備的探照燈,藉此得以看清問題現象、評估方案成效。

本書結集第一線扎實豐厚的實作方法、心路歷程及批判反思,致力建構從「地方特調」到「特調地方」的方法論——前者是領略每個地方的特別滋味,後者是因其滋味(各式場域和主題)而來的特別調查方式。然而,本書不只是知識上的交流,更是心境上的共享。由此路徑,邀請大家進入地方來思考與生活,一起思考地方、活出地方,發展地方共作的可能,在其中讓自身也能共好。期待本書成為某種陪伴與交會,在地方工作的漫漫長路上,一起特調地方,有機會也來一杯彼此的特調!

【目標讀者】

無論是地方創生、社區營造、社區大學的從業人員,或者想要返鄉從事文創、小旅行的青年,又或是各層級學校參與地方課程的師生,只要有志於探索、進入地方,都是我們想邀請的讀者與協作者。

【篇章特色】

第一篇是針對田野調查實作的具體方法論,實際演練與回答「地方作為整體」、「地方之所以是地方」等關鍵的地方性問題。共分成「整體掌握與團隊建立」、「區域探索與特質說明」及「主題取徑與實地操作」三部分叢集,採取從觀念建立到具體分析的作法,用現場的視角說明如何融會貫通操作。為此,設定了每一章的意象(包括彈珠檯、組隊打怪、候選人幕僚、產品專案經理、奇幻作品等),以方便讀者進入情境,服貼該主題的特質,掌握特定的方法論。

第二篇則提供多重理解地方工作者的角度,是作者群的現身說法,分享實作路上的心路歷程。由具備多元身分與社會位置的作者群,依照各自能發揮的角度,從不同面向來書寫關於地方的所思所想。在章節安排上,溯源地方工作者的發展軌跡,先處理基本認知,再描繪從進入、困惑、受挫到反思的階段,力求真實展現第一線的生活點滴。本篇是寫作後臺的安排,讓讀者能一窺作者群的思路,更加理解種種作法背後的由來為何。

【閱讀建議】

本書並不將自身定位為教科書,而是在地方實作路上的陪伴與對話,所以更鼓勵多重組合的閱讀方式。建議讀者除了從第一頁讀到最後一頁,還可以嘗試以下數種閱讀方式:

層次閱讀:各章先安排為首次基本閱讀,就像清粥白麵一樣好消化,但為避免「欠一味」的單調感覺,還準備了其他更複雜或專精的佐料,供搭配選用。讀者可以按照自身需求加入,來增加閱讀層次,每次都會有不同領會。

關聯閱讀:翻閱完第一篇各章之後,可嘗試將調查目標放入對應的章節,按圖索驥進行細讀,如此就能顯現調查的方向、步驟和注意事項,以及可能的田野圖像。讀者可以用研究題目為核心,盡情在本書中探索、擴大認識。

交叉閱讀:第一篇各部分叢集與每章之間,都設定為互相呼應的構件,每個概括式論述都能找到更進階的應用和更聚焦的作法;反之,詳盡的作法也能回推到比較全局的視野。讀者可照需求調整不同的焦距,更清楚地釐清調查對象。

主題閱讀:跨章的交叉閱讀,還能進一步發展成主題閱讀,即讀者依照關鍵字,組成自己的研究主題群,透過主題來進行各種排列組合。例如,調查老市區廟宇旁的夜市小吃,便可結合市街調查、信仰調查、飲食調查及團體田野。

目錄前言:地方、特調與特別調查

第一篇 地方調查方法

第1章 田野調查這回事:調查實作的事項與環節

第2章 如果地方是一個人:地方文化的交陪與探索

第3章 一群人走更遠:團體田野操作心法

第4章 觀其形而會其意:地景判讀調查方法

第5章 尋找更迭中的傳承:市街田野調查方法

第6章 挖掘村田氏的秘密:鄉村田野調查方法

第7章 認識島嶼的另類國度:部落田野調查方法

第8章 知性美食家養成記:飲食文化調查方法

第9章 價值與財富的野帳:地方產業調查方法

第10章 開啟奇幻世界的儀式:地方信仰調查方法

第二篇 現身、反身的後臺

第11章 地方工作者群像

第12章 我與地方的距離

第13章 關於地方,我們說的其實是……

第14章 在隱現之間的地方工作倫理

第15章 地方實踐的焦慮與希望

第16章 如同重力的地方政策

後記:一起成為地方工作者

书名简译:田野特调:调查地方的手法、配搭与尾韵

There are no reviews yet.