Description

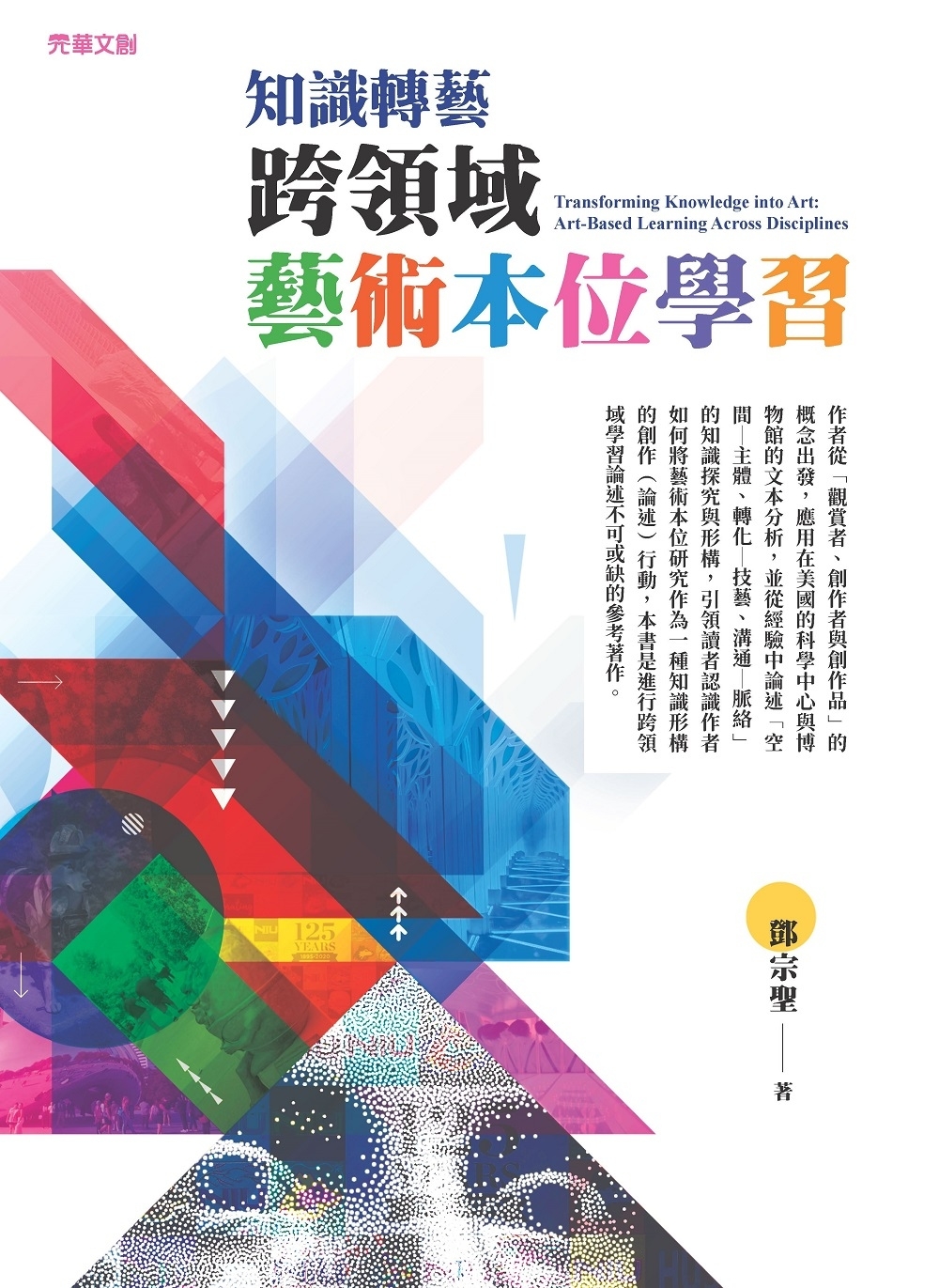

知識轉藝:跨領域藝術本位學習

Transforming Knowledge into Art: Art-Based Learning Across Disciplines

跨領域的議題圍繞教育場域,國際間與國家政策在「競爭力」的預設下將推進科學、科技、工程與數學(STEM)或數位科技(AI)的跨領域,而忽略人文社會學科與其之間的關係,特別是藝術教育作為的形構知識的探究途徑。如何對跨領域做判斷,這與支配學科的知識、規則與判斷的「界限」連動,因此領域的知識代理人及社群對邊界的定義也會有其社會文化差異,影響互動與行動。

本書以藝術本位研究的視角,重新審視學科之間的對話關係,並嘗試探討「藝術本位學習」如何可以改善領域之間失衡的學習生態。內容分為三個部分:緒論主要是介紹寫作預設成為獨立學習者與跨領域之間的關係、研究對象與範圍、藝術本位研究與多模式理論。第一部分主要描繪化石、生物、身體、氣象、天文、數學等科學社群主題建構的場域與作品。第二部分則以手作、神景觀、神話與動態等概念來分析具有社會與文化論題的作品。本書旨在從美國科學中心與博物館社群成員企圖與公眾溝通的科學翻譯與作品再現,探討藝術思維如何領域議題並且回應跨領域的對話與學習。

本書特色

作者從「觀賞者、創作者與創作品」的概念出發,應用在美國的科學中心與博物館的文本分析,並從經驗中論述「空間—主體、轉化—技藝、溝通—脈絡」的知識探究與形構,引領讀者認識作者如何將藝術本位研究作為一種知識形構的創作(論述)行動,本書是進行跨領域學習論述不可或缺的參考著作。

目錄序

緒 論

一、楔子

二、對象範圍與方法

三、藝術本位研究與多模式理論

四、本書內容總覽

第一章 化石──雕塑時光隧道

一、去蕪存菁的化石準備

二、轉化雕塑家的想像力

三、無聲的文化作品

四、結論

第二章 生物──穿梭自然散步

一、穿梭自然的散步者

二、面向模型與標本的寫生

三、阡陌交織的生命之網

四、結論

第三章 身體──我是誰劇場

一、我是自己的小劇場

二、返老還童的圖文設計

三、獨特我的社會化建構

四、結論

第四章 氣象──呼風喚雷與造浪

一、劇烈氣候製造者

二、氣候模型與擬態技藝

三、氣候原理背後的社會意圖

四、結論

第五章 天文──想像人造星空

一、遠離城市的星空領航者

二、轉化星夜之美與光汙染

三、美國天文館的歷史脈絡

四、結論

第六章 數學──幾何造型與概念詩畫

一、操弄變形的造型師

二、創造陌生化的感知

三、如詩畫般的數學化脈絡

四、結論

第七章 概念──手作科學史

一、手作科學怪人

二、模型與類比的設計

三、模糊學科界限的體驗

四、結論

第八章 景觀──再製地方美學

一、屬於地方的國家公園

二、歷史敘事轉化的知識景觀

三、國家公園形成的歷史脈絡

四、結論

第九章 神話──創造怪獸生物

一、走在古老地圖的探險者

二、目擊地圖與日記書寫

三、怪獸生物與科學空間

四、結論

第十章 動態──紀錄技術的美學

一、進入速度感的超人視界

二、捕捉動態形象的技藝

三、新科技做為科學證據的文化

四、結論

結論

附錄1 科學傳播與我的距離

附錄2 包容性教育──美國表演藝術教育的挑戰

附錄3 視覺化分析實作──全球暖化海報為例

一、海報設計的多模式觀點

二、視覺化分析框架

三、海報作品分析示例

四、結論

附錄4 從非藝術學科談跨領域美感教育課程

一、從自然領域的跨科概念談起

二、非藝術學科的困境與挑戰

三、用藝術創作來探索非藝術學科的概念

四、非藝術學科的創作課程設計

五、藝術與非藝術學科的二象性

六、小結

附錄5 科學中心與博物館田野紀錄檔案名單與記錄時間

參考文獻

後 記

相片集

书名简译:知识转艺:跨领域艺术本位学习

There are no reviews yet.