Description

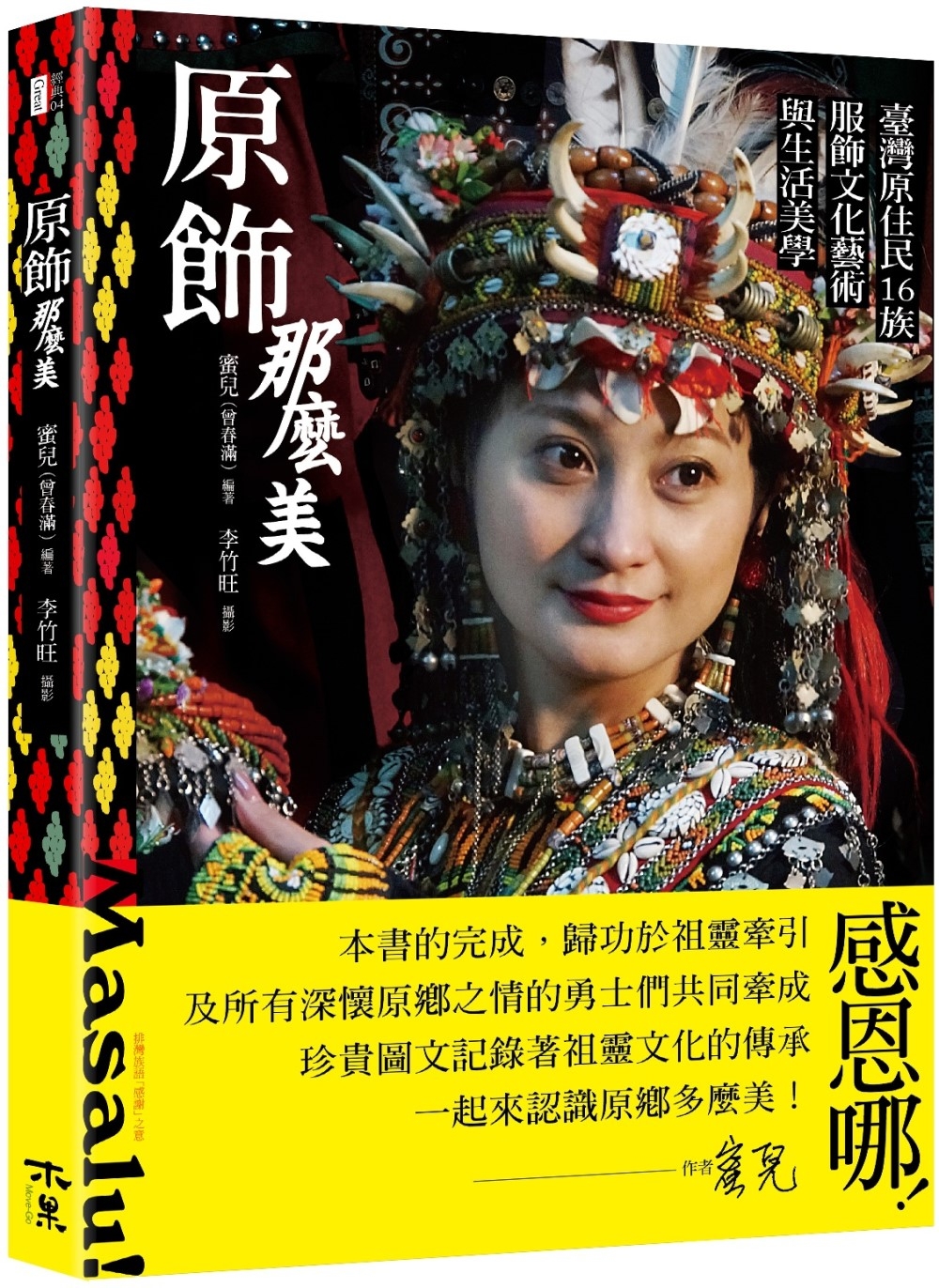

原飾那麼美!臺灣原住民16族服飾文化藝術與生活美學

這是一本用眼睛看的原民藝術、原鄉文化

完整呈現臺灣16個原住民族

以傳統織繡工藝及族服、頭飾配飾來寫的族譜

將祖靈文化驕傲地穿戴在身上

#微百科 #第一手田野調查 #德高望重織繡前輩破例受訪 #全面性搜集資料

#珍貴價值為最大特色及貢獻

★ 極高難度製作:臺灣罕見同時涵蓋16族原住民族的文化美學專書,除寫作、拍攝之組合相當難遇,過程歷經坎坷,後製編輯階段出版社再循《原住民族傳統智慧創作保護條例》所建立之「原住民族傳統智慧創作專用權」制度,向各族提出授權申請,歷經長達四個月,堪稱民間出版創舉。

★ 感動推薦給:原鄉部落朋友、熱愛寶島土地原民文化者、設計師、視覺系達人典藏!

蜜兒回來了!

作者蜜兒(曾春滿),因學生時代參加輔仁大學「港安原住民友團」(當時稱為「港安山地友團」)而與原鄉結緣,開啟長達三十餘年對原民文化的愛戀情結,為了兌現年輕時曾許下心願,要把自己所認識的原鄉美好和部落耆老口述流傳下的原民傳統,以圖文並茂發揚光大,因此有了這本書。

從開始發想到逐一走訪分散在臺灣各地的16個原住民部落,蜜兒花了七年時間,歷盡艱難坎坷,一度深感挫折、迷惘,意外引出昔日一起在原鄉服務的港安之友,紛紛站出來為她加油打氣,並獲曾在原鄉拍過許多紀錄片的導演李竹旺相助,在困境中峰迴路轉,終於突破關卡,拍攝並記錄下最鮮活的原鄉色彩,書中特別企劃了11篇導演視角,側寫人物和一路走來的點滴見聞,見證一部原民文化,就是《原飾那麼美》!

說不盡的服飾文化和部落美學

臺灣16個原住民部落各有自己的族服及特色,多采多姿的織繡花色、圖騰與披戴配件,不僅代表部族身分地位,也有歷史文化脈絡與社會意涵,本書將之細分為服飾、首飾、織布和刺繡,琳瑯滿目的材質樣式到織繡工藝,皆為第一手田野調查和面對面採訪,內容扎實豐富,史無前例。

感恩哪!作者將本書的完成,歸功於祖靈牽引及所有深懷原鄉之情的勇士們共同牽成,珍貴圖文記錄著祖靈文化的傳承,一起來認識原鄉多麼美!

本書特色

●服飾穿戴是給人的第一印象,尤其臺灣原住民族的傳統服飾與首飾配件獨具風格和裝飾特色,往往一襲族服穿上身,自我認同之外,更富有持續開展出屬於新時代藝術內涵與自我期許的意義。本書以四大要素為「經」彰顯此一生活美學,廣談16族為緯,每一族各有專頁,也因此提供了比較的趣味,從中可窺見各族交流文化與遷徙歷史;高難度的田野採集歷程,除凸顯了本書資料的珍貴價值,其全面性的搜集和觀點,成為本書最大的特色及貢獻。

●以300多張圖文並茂微百科為基礎,另特別央請紀錄片導演做人物深度書寫;長期與部落友好的情誼使得導演獲得領域織繡前輩破例受訪,11篇達人故事更有復刻之路、傳承、如何走上時尚舞台等,無不流露真情,令人動容,是極爲珍貴的第一手報導。

●蜜兒以此書回應祖靈的呼喚,勾起社團好友憶寫眷戀,意外達突破性75位熱情響應,一字一句刻劃「山是來時路」流轉於彼此生命的時代記憶;為了此一珍貴情誼的被典藏,本書另以前後「拉頁」賦予它獨立且獨特的紀念式裝幀,宛如彩蝶展飛,群舞向山林的呼喚,山是來時路,猶是──「那……」麼美!

專文推薦

江聰培(啤啤)/銳視光電股份有限公司董事長暨業成集團GIS-KY獨立董事

謝瑩貞(芊芊)/NGO國際非政府組織Member Care Ministry成員關顧事工領袖

Masalu!【〈山是來時路〉真情分享】

➢屏東來義鄉原住民與原鄉好友等18位

讓阿讓(黃建國)/文樂村「卡拉契莫家族」總頭目

Ljavule Abung(尤秋興)/金曲搖滾天團「動力火車」

Puljaljuyan Tjuveljevelj(趙志強)/古樓村村長

Cankim Tjaududu(陳美鈴)/滿州鄉長樂國小校長

吳金黛/金曲獎最佳專輯製作人與風潮音樂總監

➢輔仁大學「港安原住民友團」畢業校友等57位

本書總計收錄75位熱情響應〈山是來時路〉感性分享文。

目錄

【推薦序一】原鄉情──細數部落服飾之美

【推薦序二】喧囂中的「原創美學」

【作者序】曾經許應,我會再回來!

【攝影序】尊重是文化分享的關鍵

【認識臺灣16族原住民族】

【導論】

Part 1 服飾

第一節 服飾特徵──一襲彩衣,傳達生活美學及身分認同

阿美族/泰雅族/排灣族/布農族/卑南族/魯凱族/鄒族/賽夏族/雅美(達悟)族/邵族/噶瑪蘭族/太魯閣族/撒奇萊雅族/賽德克族/拉阿魯哇族/卡那卡那富族

第二節 服飾技藝特色──從文獻、傳統到現代,富含社會意涵

手工織布傳統/多元裝飾藝術/獸皮衣製作技藝/水藤背心(魚皮藤甲)製作技藝/樹皮衣製作技藝

Part 2 首飾

第一節 歷史傳承──「琉璃珠」富有靈魂,傳說與稱謂也最多

深具傳統美學與象徵意涵/強烈的遵循度與社群認同意涵

第二節 首飾特徵──一窺特有的社群制度、遷徙與文化脈絡

阿美族/泰雅族/排灣族/布農族/卑南族/魯凱族/鄒族/賽夏族/雅美(達悟)族/邵族/噶瑪蘭族/太魯閣族/撒奇萊雅族/賽德克族/拉阿魯哇族/卡那卡那富族

第三節 首飾特色技藝──向世人展現獨特的美感與設計

七大特色配件,傳統與現代融合運用

Part 3 織布

第一節 歷史傳承──復興傳統染織技術與織線的古老製作工法

織布機的過去、現在和未來

織線的傳統製作技術

第二節 織布藝術與文化延續──透過節慶祭典,部落美學再創新

阿美族/泛文面族群/排灣族、魯凱族/布農族/卑南族/鄒族/賽夏族/雅美(達悟)族/邵族/噶瑪蘭族

第三節 織布特色技藝──你我不盡相同,透過交流彼此學習再創新

平織/夾織/挑織/斜紋織法/菱紋織/浮織/緹花織法

Part 4 刺繡

第一節 歷史沿革──一針一線,將圖像美學繡進了各族的世代情感

刺繡的歷史傳承/圖騰的特殊意涵

第二節 各族圖騰的象徵──服飾文化中,最直接的自我標記方式

阿美族/泛文面族群/排灣族/布農族/卑南族/魯凱族/鄒族/賽夏族/雅美(達悟)族/邵族/噶瑪蘭族/撒奇萊雅族/拉阿魯哇族/卡那卡那富族

第三節 文化藝術特徵──展露社會實踐、總體的生活智慧與豐沛情感

各族服飾文化有自己的主要色譜與意涵

刺繡針法目前可歸納為19類

在哪些配飾上可見刺繡工藝之美?

部落裡仍有的刺繡文化

第四節 刺繡特色物件──不斐價值來自美感創造力與精湛的工藝

針線板/貝珠衣

【特別企劃】文/李竹旺

紀錄片導演視角1

泰雅族織事──尤瑪達陸、林淑莉老師技與藝的共作

紀錄片導演視角2

魯凱族織事────穿出我家的驕傲,穿出滿滿的愛

紀錄片導演視角3

噶瑪蘭族織事────原來噶瑪蘭的衣服不是只有黑白

紀錄片導演視角4

卡那卡那富族織事────新娘服、外婆的木箱、服裝秀與時尚

紀錄片導演視角5

排灣族織事──人未到、聲音先到之美,北排與南排服飾的相遇

紀錄片導演視角6

賽夏族織事────部落再傳咚咚聲,織女覓回失傳百年的技藝

紀錄片導演視角7

賽德克族織事────年近九十,張媽媽的織布人生

紀錄片導演視角8

卑南族織事──最愛花的民族,編起了花環戴頭上

紀錄片導演視角9

阿美族織事──五片流蘇裙,藍白紅三色代表太陽的光芒

紀錄片導演視角10

南澳鄉泰雅族織事──織布也織心,成為地方創生的契機

紀錄片導演視角11

魯凱族織事──當代魯凱族染織工藝家彭春林老師

【參考資料】

【出版後記】希望是一個很美、很好的起始點

【山是來時路】 拉頁

书名简译:原饰那么美! 台湾原住民16族服饰文化艺术与生活美学

There are no reviews yet.