Description

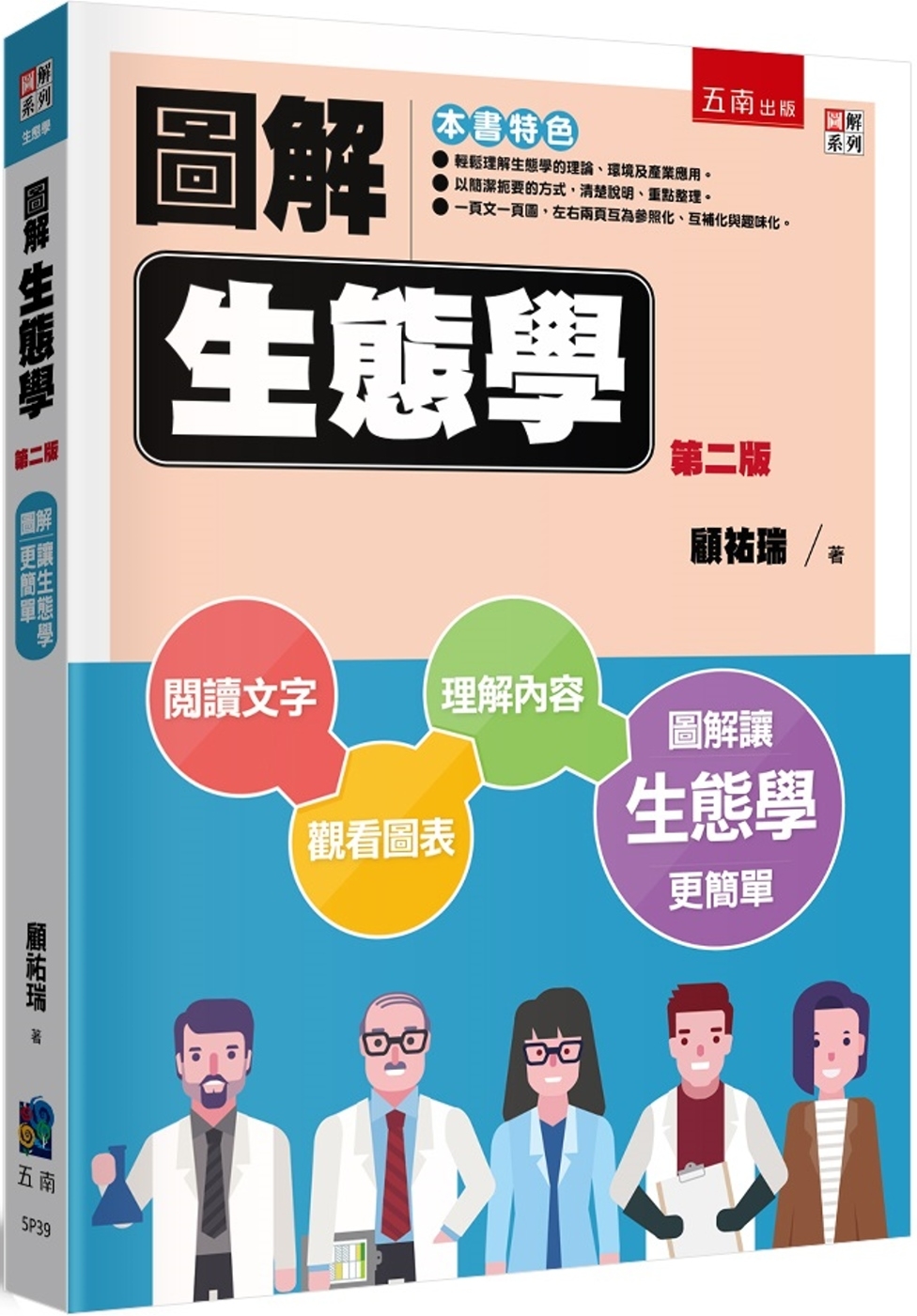

圖解生態學

目錄1|生態學緒論 PART

生態學概述 1-1

生態學的研究內容 1-2

生態學發展趨勢 1-3

生態學的規律 1-4

人類面臨的生態問題 1-5

分子生態學概述 1-6

2|個體生態學 PART

天擇與演化 2-1

個體的適應 2-2

物種形成 2-3

避敵與防禦 2-4

生活史 2-5

3|族群生態學 PART

族群生態學概述 3-1

族群的數量動態 3-2

族群的增長 3-3

族群的調節 3-4

生物競爭 3-5

生態位 3-6

4|群落生態學 PART

群落生態學概述 4-1

群落的種類 4-2

群落的結構 4-3

群落的演替 4-4

物種多樣性 4-5

食物鏈、食物網 4-6

5|生態系統生態學 PART

生態系統概述 5-1

基因流動 5-2

物種流動 5-3

能量流動 5-4

物質循環 5-5

資訊傳遞 5-6

6|環境生態學 PART

環境生態學概述 6-1

生態因子 6-2

地球上的環境 6-3

棲地的種類與特性 6-4

太陽輻射的生態作用 6-5

溫度的生態作用 6-6

水分的生態作用 6-7

大氣的生態作用 6-8

土壤的生態作用 6-9

7|微生物生態學 PART

微生物對環境的適應與調整 7-1

微生物的分布 7-2

微生物的生物環境 7-3

植物與微生物 7-4

8|陸域環境 PART

土壤 8-1

優勢植物 8-2

草原 8-3

沙漠化 8-4

9|水域環境 PART

海洋 9-1

湖泊 9-2

河流 9-3

珊瑚礁 9-4

底棲生物 9-5

光線與營養鹽 9-6

海洋酸化 9-6

10|森林生態 PART

森林生態學概述 10-1

森林生態系統服務 10-2

森林演替 10-3

林業生態工程 10-4

11|海岸與濕地生態學 PART

海岸生態學 11-1

濕地生態學 11-2

紅樹林 11-3

潮間帶 11-4

12|景觀生態學 PART

景觀生態學概述 12-1

景觀結構 12-2

景觀生態學理論 12-3

格局、過程和尺度 12-4

都市廊道 12-5

道路生態工程 12-6

遙感、地理資訊系統 12-7

景觀生態規劃與設計 12-8

景觀生態干擾 12-9

13|城市生態學 PART

城市生態學概述 13-1

生態城市168 13-2

城市環境生態規劃 13-3

城市化發展對區域氣候影響 13-4

城市景觀 13-5

環境承載力 13-6

生態足跡 13-7

低碳城市 13-8

14|人類生態學 PART

人類生態學概述 14-1

人口理論 14-2

良性的人口轉型 14-3

人口遷移 14-4

人類與環境 14-5

適度人口 14-6

臺灣人口變遷 14-7

15|建築生態學 PART

生態環境建設 15-1

生態工程 15-2

生態建築 15-3

生態節能 15-4

綠建築 15-5

16|產業生態學 PART

產業生態學概述 16-1

產業生態學的關鍵問題 16-2

貿易與環境 16-3

永續生產與消費 16-4

生態工業園區 16-5

17|農業生態學 PART

農業生態學概述 17-1

農業生態系統結構與功能 17-2

農業生態系統的調控 17-3

城市型生態農業 17-4

農業生態工程 17-5

永續農業 17-6

18|復育生態學 PART

退化生態系統 18-1

生態系統復育 18-2

生物入侵 18-3

生物多樣性保護 18-4

自然保護區 18-5

汙染環境修復與治理 18-6

滅絕 18-7

生態補償 18-8

汙染與生物復育 18-9

19|生態資源管理 PART

生態系統服務概述 19-1

生態系統服務的價值評估 19-2

生態系統服務的分類 19-3

生態系統健康 19-4

生態系統管理 19-5

20|生態批評 PART

生態批評概述 20-1

生態審美 20-2

生態文學 20-3

21|生態旅遊 PART

生態旅遊概述 21-1

生態旅遊管理 21-2

生態旅遊主體 21-3

生態旅遊開發 21-4

生態旅遊承載力 21-5

社區生態教育 21-6

綠色旅遊 21-7

22|臺灣生態狀態 PART

臺灣的生態系 22-1

臺灣的海洋生態 22-2

臺灣的溪河生態 22-3

臺灣的森林生態 22-4

臺灣的環境變遷 22-5

臺灣生態保育的現況 22-6

23|全球環境變遷 PART

全球變暖 23-1

極端氣候 23-2

海洋汙染 23-3

酸雨危害 23-4

24|生態學研究方法 PART

生態學研究的基本方法 24-1

生態模型 24-2

生態抽樣技術 24-3

生態風險評估 24-4

书名简译:图解生态学