Description

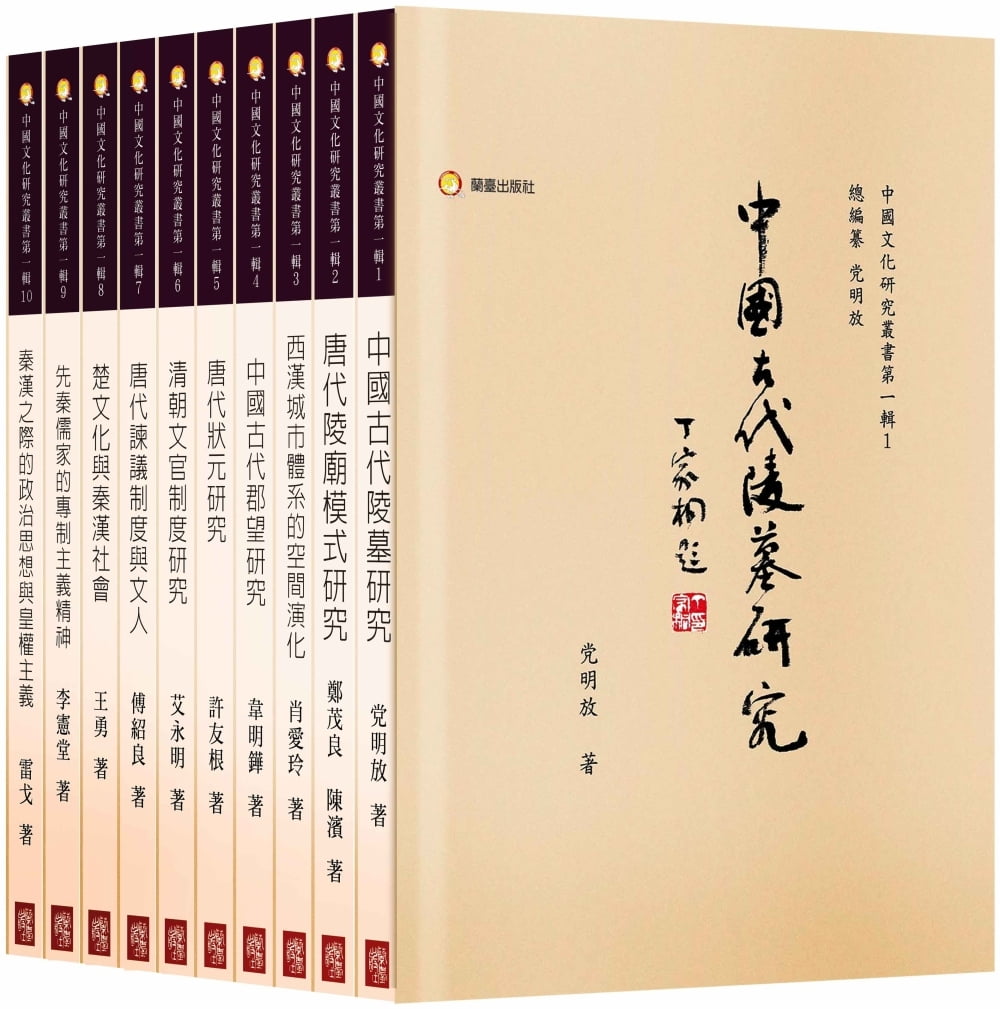

《中國文化研究叢書第一輯》(共十冊)

《中國文化研究叢書第一輯》共十冊。

這是一套涵蓋中國古代社會、文化、政治和制度等多方面的學術研究叢書,由蘭臺出版社出版。這套書共十冊,每一冊都深入探討了一個特定領域的議題,為讀者提供了豐富的知識和獨特的視角。

1.《中國古代陵墓研究》 由党明放撰寫,深入分析了中國古代陵墓的歷史發展、建築風格及其文化意涵。黨明放作為鄭板橋資深研究專家,其研究細緻入微,揭示了古代陵墓所蘊含的社會和宗教資訊。書中涵蓋了從早期陵墓到唐代皇陵的演變過程,並詳細討論了陵墓建造背後的政治和宗教動因。

2.《唐代陵廟模式研究》 由鄭茂良和陳濱合著,探索了唐代陵廟的設計模式和其背後的政治、宗教意義。兩位作者通過實地考察和文獻研究,為學界提供了唐代陵墓建築的新視角,書中對唐代陵廟的獨特設計和其象徵意義進行了深入剖析。

3.《西漢城市體系的空間演化》 由肖愛玲撰寫,討論了西漢時期城市體系的形成與演變,揭示了城市規劃和發展背後的社會經濟動力。肖愛玲結合地理學和歷史學的研究方法,對西漢城市結構的形成和變化進行了詳細的分析,豐富了對西漢社會經濟環境的理解。

4.《中國古代郡望研究》 由韋明鏵撰寫,分析了中國古代郡望的形成與發展,並探討其在社會和政治中的影響。韋明鏵通過大量歷史資料,詳細描述了郡望的社會功能和政治影響,為理解古代中國的社會結構和人際關係提供了重要見解。

5.《唐代狀元研究》 由許友根撰寫,探討了唐代科舉制度中的狀元文化及其對社會的影響。許友根深入研究了狀元的選拔過程和其在唐代社會中的地位,揭示了狀元在政治、文化中的重要地位,並對其對後世的影響進行了評析。

6.《清朝文官制度研究》 由艾永明撰寫,深入分析了清朝文官制度的運作機制和其對政治權力的影響。艾永明的研究揭示了清朝官僚體系的複雜性和其歷史意義,詳細介紹了文官制度的形成、發展及其在清代政治中的作用。

7.《唐代諫議制度與文人》 由傅紹良撰寫,探討了唐代諫議制度及其對文人的影響,揭示了文人在政治中的角色和作用。傅紹良通過對唐代政治制度和文學的研究,為理解唐代文化提供了新的視角,揭示了文人如何通過諫議制度參與政治生活。

8.《楚文化與秦漢社會》 由王勇撰寫,分析了楚文化在秦漢時期的傳播和影響,揭示了文化交流和融合的過程。王勇的研究豐富了對秦漢社會文化的理解,書中詳細討論了楚文化對秦漢社會各方面的深遠影響。

9.《先秦儒家的專制主義精神》 由李憲堂撰寫,探討了先秦儒家思想中的專制主義精神及其歷史影響。李憲堂通過對先秦儒家經典的分析,揭示了儒家思想中的專制主義傾向,並探討了這種思想在歷史發展中的表現和影響。

10.《秦漢之際的政治思想與皇權主義》 由雷戈撰寫,分析了秦漢時期的政治思想和皇權主義,揭示了政治思想與實踐之間的互動。雷戈的研究對秦漢時期的政治變遷進行了深入探討,書中揭示了皇權主義思想在秦漢政治中的具體表現和作用。

總編纂党明放先生集結了眾多學術專家,整編出這套高水準的學術叢書。這套書不僅是對中國古代文化的全面研究,也是對當代文化學者的重要貢獻。每一冊書籍都以其嚴謹的研究方法和豐富的資料,為讀者提供了深入理解中國古代社會的途徑。這套叢書的出版,必將在學界和文化界引起廣泛關注,並為未來的研究提供寶貴的參考資料。

《中國藝術研究叢書第一輯》是一套內容豐富、視角獨特的學術著作,對於任何對中國古代文化和歷史感興趣的讀者來說,都是不可多得的寶貴資源。目錄1.《中國古代陵墓研究》

總 序 V

引 言 IX

第一章 陵墓風水 1

第一節 風水文化 2

第二節 龍脈文化 6

第三節 天人合一 15

第二章 陵墓名號 16

第一節 廟號 17

第二節 諡號 18

第三節 陵號 23

第四節 追尊陵號 27

第三章 陵墓格局 31

第一節 殷周時期 31

第二節 秦漢時期 34

第三節 唐宋時期 40

第四節 明清時期 51

第四章 陵墓形制 68

第一節 黃腸題湊 68

第二節 陵旁興邑 73

第三節 因山為陵 77

第四節 同塋異穴 80

第五節 陵旁置寺 81

第六節 前朝後寢 82

第五章 陵墓建築 84

第一節 兩漢時期 84

第二節 魏晉南北朝時期 85

第三節 唐宋時期 88

第六章 陵墓隨葬 102

第一節 夏商周時期 102

第二節 秦漢時期 107

第三節 兩晉時期 117

第四節 南朝時期 121

第五節 隋唐時期 123

第六節 宋元時期 127

第七節 明清時期 130

第七章 陵墓殉葬 135

第一節 商周時期 135

第二節 秦漢魏晉時期 139

第三節 隋唐時期 142

第四節 明清時期 144

第八章 陵墓陪葬 151

第一節 漢唐時期 151

第二節 明清時期 161

第九章 陵墓石刻 165

第一節 漢魏時期 165

第二節 唐宋時期 170

第三節 明清時期 195

第十章 陵墓祭祀 199

第一節 祭祀典禮 199

第二節 七廟之制 203

第三節 祔廟之禮 207

第四節 帝王謁陵 208

第五節 公卿巡陵 214

第六節 祭祀樂舞 219

第十一章 盜墓種種 224

第一節 官盜 226

第二節 私盜 231

徵引圖目與出處 236

後 記 241

2.《唐代陵廟模式研究》

《中國學術研究叢書》出版總序 V

唐代陵廟模式研究序 IX

前 言 XX

第一章 先祖陵廟模式 1

第一節 宣皇帝李熙之建初陵和光皇帝李天賜之啟運陵 2

第二節 景皇帝李虎之永康陵 7

第三節 元皇帝李昺之興寧陵 12

第四節 唐代先祖陵廟模式小結 14

第二章 皇帝陵廟模式 20

第一節 高祖李淵之獻陵 20

第二節 太宗李世民之昭陵 29

第三節 高宗李治之乾陵 47

第四節 中宗李顯之定陵 57

第五節 睿宗李旦之橋陵 64

第六節 玄宗李隆基之泰陵 73

第七節 肅宗李亨之建陵 82

第八節 代宗李豫之元陵 95

第九節 德宗李適之崇陵 109

第十節 順宗李誦之豐陵 118

第十一節 憲宗李純之景陵 126

第十二節 穆宗李恆之光陵 135

第十三節 敬宗李湛之莊陵 141

第十四節 文宗李昂之章陵 147

第十五節 武宗李炎之端陵 153

第十六節 宣宗李忱之貞陵 157

第十七節 懿宗李漼之簡陵 163

第十八節 僖宗李儇之靖陵 169

第十九節 昭宗李曄之和陵 172

第二十節 唐代皇帝陵廟模式小結 174

第三章 皇后陵廟模式 197

第一節 玄宗貞順皇后武氏之敬陵 199

第二節 代宗貞懿皇后獨孤氏之莊陵 201

第三節 福陵、慶陵、壽陵和安陵 202

第四節 唐代皇后陵廟模式小結 205

第四章 追謚皇帝陵廟模式 208

第一節 孝敬皇帝李弘之恭陵 208

第二節 殤皇帝李重茂陵 213

第三節 讓皇帝李憲之惠陵 215

第四節 奉天皇帝李琮之齊陵 217

第五節 承天皇帝李倓之順陵 218

第六節 追謚皇帝陵廟模式小結 219

第五章 太子陵廟模式 224

第一節 李建成之隱太子陵 224

第二節 李賢之章懷太子陵 226

第三節 李重潤之懿德太子陵 228

第四節 李重俊之節湣太子陵 230

第五節 李捴之惠莊太子陵 232

第六節 李範之惠文太子陵 233

第七節 李業之惠宣太子陵 235

第八節 李琬之靖恭太子陵 235

第九節 李佋之恭懿太子陵 236

第十節 李邈之昭靖太子陵 237

第十一節 李謜之文敬太子陵 238

第十二節 李寧之惠昭太子陵 238

第十三節 李普之悼懷太子陵 240

第十四節 李湊之懷懿太子陵 240

第十五節 李永之莊恪太子陵 241

第十六節 李漢之靖懷太子陵 241

第十七節 李倚之恭哀太子陵 242

第十八節 太子陵廟模式小結 242

第六章 公主陵廟模式 247

第一節 新城公主墓 247

第二節 長樂公主墓 249

第三節 公主陵廟模式小結 252

第七章 外戚陵廟模式 255

第一節 武士彠之昊陵 256

第二節 武則天母楊氏之順陵 258

第三節 韋玄貞之榮先陵 261

第四節 外戚陵廟模式小結 263

附錄 唐代陵廟大事記 266

後記 346

3.《西漢城市體系的空間演化》

總 序 V

序 一 IX

序 二 XIII

第一章 緒 論 1

第一節 相關研究成果 3

第二節 研究思路與框架 7

第三節 關鍵詞闡釋及說明 12

第二章 西漢城市發展的時空特徵研究 26

第一節 郡級城市發展的時空特徵 27

第二節 縣級城市(侯國城市)發展的時空特徵研究(上) 50

第三節 縣級城市(縣邑道城)發展的時空特徵研究(下) 101

第四節 西漢城市發展的空間演化特徵 119

第三章 西漢城市的性質與職能研究 138

第一節 西漢城市的性質 139

第二節 西漢城市的職能類型 147

第三節 西漢城市職能特徵分析 173

第四章 西漢城市等級研究 177

第一節 西漢城址規模等級分析 177

第二節 西漢前期城市等級劃分──張家山漢簡研究 191

第三節 西漢後期城市等級劃分──尹灣漢簡研究 201

第五章 西漢城市空間發展模式研究 213

第一節 諸侯王國區城市發展模式探索──以齊地為例 213

第二節 漢郡區城市發展模式探析──以關中地區城市為例 244

第三節 新拓展區城市的空間推進方式 257

第六章 西漢時期空間認識與國家控制──西漢城市發展演變機制 266

第一節 西漢時期的空間認識及國家控制思想 267

第二節 西漢時期國家控制實踐及結果 271

第三節 漢初國家空間戰略部署實例分析 277

第四節 結 語 279

主要參考文獻 282

附錄1 西漢政區圖示 291

附錄2 西漢侯國城市統計(一組) 311

附錄3 考古所見西漢城址一覽 361

後 記 382

再版補記 385

4.《中國古代郡望研究》

總序 V

序 IX

一 清河張氏 1

二 南陽仇氏 13

三 博陵崔氏 18

四 彭城劉氏 25

五 太原王氏 32

六 江夏孟氏 41

七 濟南林氏 47

八 隴西李氏 55

九 吳興姚氏 65

十 廣陵高氏 71

十一 鳳陽朱氏 78

十二 滎陽鄭氏 84

十三 晉昌唐氏 92

十四 譙郡戴氏 97

十五 渤海石氏 102

十六 潁川陳氏 108

十七 濟陽丁氏 119

十八 東海徐氏 124

十九 泗水雎氏 130

二十 梁國喬氏 135

二一 天水趙氏 143

二二 中山湯氏 149

二三 京兆韋氏 154

二四 陳留孫氏 162

二五 延陵吳氏 169

二六 上黨樊氏 174

二七 南陽姬氏 181

二八 咸陽嬴氏 186

二九 蘭陵蕭氏 192

三十 弘農楊氏 200

三一 下邳錢氏 208

三二 扶風馬氏 215

三三 東萊蔣氏 223

三四 濟陽江氏 233

三五 平原東方氏 240

三六 梁郡西門氏 248

三七 河內司馬氏 254

三八 趙郡宇文氏 261

三九 長白完顏氏 268

四十 雁門拓跋氏 276

四一 漆水耶律氏 282

四二 滿洲愛新覺羅氏 287

主要參考書目 292

5.《唐代狀元研究》

總 序 V

序 言 IX

上 篇 2

第一章 唐代進士科舉子資格研究 3

第二章 唐代進士科考試時間探析 14

第三章 唐代科舉科目考述 24

第四章 唐代科舉舞弊原因初探 34

中 篇 53

第五章 唐代前期進士科狀元考辨 54

第六章 唐代中期進士科狀元考辨 98

第七章 唐代後期進士科狀元考辨 152

第八章 今人著述中誤載之唐代狀元 215

下 篇 235

第九章 唐代狀元的分布 236

第十章 唐代狀元題材的戲劇 259

第十一章 唐代狀元的文學成就 283

第十二章 唐代狀元的趣聞軼事 294

附錄一 主要參考文獻 307

附錄二 唐代狀元音序、編號、姓名對應表 315

後 記 317

修訂版後記 319

6.《清朝文官制度研究》

總 序 V

導 論 1

一、中國古代文官制度之沿革 1

二、清朝為什麽特別重視文官制度 4

三、清朝文官制度之法律淵源 6

第一章 文官之選拔 8

一、入仕途徑和出仕之限制 19

二、科舉 13

三、貢生、監生、蔭生 33

四、捐納與吏員入仕 39

五、清朝選官制度的特點和評價 43

第二章 文官之任用 50

一、候用人員的分類和排序 50

二、任命形式和文官任用權的結構 53

三、吏部銓選 59

四、試任 70

五、任用制度的特點 74

第三章 文官之權利和義務 89

一、文官之權利 89

二、文官之義務 102

三、幾點分析 115

第四章 文官之行政獎勵和處分 118

一、文官之議敘 118

二、文官之行政處分 122

第五章 文官之監督 146

一、文官之考績 147

二、文官之監察 168

第六章 文官之休致 190

一、休致的原因和方式 190

二、休致後的待遇 195

三、休致後的復用問題 199

第七章 清朝文官制度的基本原則 200

一、公正原則 200

二、效率原則 210

三、皇權至上原則 222

四、國家本位原則 235

五、家族主義原則 248

第八章 清朝文官制度之宏觀評析 256

一、清朝文官制度的主要特點 256

二、清朝建立高度完備的文官制度的原因 264

三、清朝文官制度的主要合理因素 266

四、清朝文官制度的主要弊端 271

主要參考文獻 275

後 記 278

附 記 280

7.《唐代諫議制度與文人》

總 序 V

緒 論 1

第一章 唐代諫官制度與文人政治地位的確立 39

第一節 唐代諫官體系的設置與運作 39

第二節 唐代政治意義上的文學 53

第二節 唐代諫官任職資格中的文學因素 63

第二章 唐代諫官中的文學家 73

第一節 唐代低級諫官中的文學家 73

第二節 唐代高級諫官中的文學家 84

第三節 唐代諫諍風氣與文學家諫官的命運 97

第三章 唐代的儒學與諫官 114

第一節 唐朝開國時期的諫官與王通的儒學 114

第二節 唐代的經學家與諫官 132

第三節 儒家諫政意識與唐代君臣之學 148

第四章 唐代文學家諫官中的道隱角色 163

第一節 道家的政治道德與諫諍意識 163

第二節 唐代道教的政治理性 175

第三節 唐代的道隱與諫官 186

第四節 唐代文學家諫官與道隱特徵 192

第五章 唐代文人的諫臣意識與文學意識 202

第一節 貞觀時期諫官的文學設計 202

第二節 陳子昂的諫臣意識與唐詩的自我確認 214

第三節 中唐文學家的諫臣意識與詩文革新思潮 226

主要參考文獻 244

後 記 256

8.《楚文化與秦漢社會》

總 序 V

緒 論 1

第一章 楚文化與秦王朝的統治 4

第一節 秦楚文化差異的比較分析 4

第二節 秦對楚地的文化控制 12

第三節 文化衝突與楚人反秦 24

第四節 秦漢之際的楚法統 36

第二章 楚文化與漢王朝的統治 50

第一節 楚文化與漢初的制度建設 50

第二節 楚文化與漢代的執政思想 64

第三節 楚地王國問題的文化分析 88

第四節 楚文化獨立形態的消失 104

第三章 楚文化與秦漢社會的信仰世界 119

第一節 巫術崇拜 119

第二節 神仙信仰 138

第三節 讖緯神學 156

第四節 道教信仰 171

第四章 楚文化與秦漢社會的生活世界 187

第一節 日常生活 187

第二節 婚姻喪葬 205

第三節 精神面貌 218

第五章 楚文化與秦漢社會的文藝世界 233

第一節 文學 233

第二節 歌舞 245

第三節 美術 256

9.《先秦儒家的專制主義精神》

總 序 V

緒 論 1

一、新儒家的儒學:一個虛構的神話 2

二、學術史回顧 8

三、方法與框架思路說明 15

第一章 概念分析:專制的內涵與外延 20

第一節 專制是什麼 20

第二節 專制不是什麼 30

第二章 朝聖的旅程:儒學的歷史與邏輯 37

第一節 孔子:人間秩序的重建者 38

第二節 思孟學派與《易傳》:通向絕對者之路 47

第三節 荀學:專制王權的入世宣言 55

第四節 董仲舒:儒學的意識形態化 57

第五節 宋明理學:最後的獻祭 60

第三章 向絕對者的投誠──儒家的價值取向 66

第一節 被給予的尊嚴──道德主義的實質 67

第二節 吞噬星光的黑洞──真善美的統一 75

第三節 皈依與獻祭:仁義禮智信 78

第四章 絕對者的話語:儒家的語境、語法、詞根與修辭 94

第一節 沒有縫隙的世界──大一統宇宙圖式 96

第二節 主動的被動:儒家的語法 115

第三節 權力的詞根:「中」、「和」觀念的實質 123

第四節 對象化的技術:儒家的修辭 137

第五章 真理的生產與權力的生產 142

第一節 事君以道:交易者與合夥人 143

第二節 志道與弘道:權力資本(真理)的生產與維護 149

第三節 學以致道:戰鬥的陣地與秩序的生產 160

第六章 禮樂教化與以民為本:專制秩序的建構與修飾 181

第一節 禮:專制王權的解碼器 181

第二節 樂:專制王權的催眠術 192

第三節 專制王權的程序設計機制 209

第四節 民本與君本 218

第七章 自我主體的淪喪 229

第一節 類人:個體的消彌 229

第二節 關係中的存在:自我的確立與沉淪 240

第三節 被統籌的存在 250

第八章 語言清洗與意識過濾──專制權力的營衛功能 256

第一節 語言清洗 256

第二節 意識過濾 266

第九章 綜論 296

一、儒學發生的初始條件和文化心理根源 297

二、儒學在民族文化心理的塑造中發揮的作用 299

三、儒學的現實意義和未來可能性 302

參考文獻 312

第一版後記 329

再版後記 335

10.《秦漢之際的政治思想與皇權主義》

總 序 V

緒 論 學術史的梳理與論題的構思 1

一、作為思想史範疇的後戰國時代 1

二、後戰國時代思想史研究現狀的基本評估 7

三、皇權主義:舊問題與新視野 11

四、皇權主義與王權主義的概念辨析 13

五、制度分析之依據與技術分析之內涵 17

六、觀念–實踐:思想史的共識基礎 20

七、天高皇帝近:皇權主義秩序之生成 23

第一章 時代格局與思想特性 28

第一節 後戰國時代格局 28

第二節 後戰國時代的思想史性質與價值 50

第二章 皇權主義核心價值的初步型構:以皇帝觀念為中心 59

第一節 皇帝誕生的思想意義 59

第二節 皇帝出身的觀念轉換 71

第三節 皇帝觀念的個體原型──始皇帝的觀念解析 94

第四節 皇帝身體的政治想像 101

第五節 皇帝作為的類型分析 108

第六節 皇帝權力的思想認同 113

第七節 皇帝職責的自我省思 123

第八節 皇帝專制的理性邏輯 130

第三章 皇權主義普遍規範的逐漸確立:以官僚意識、士人共識、國家理念為中心 139

第一節 官僚意識的思想史分析 139

第二節 權力遊戲與官場規則中的政治共識 171

第三節 早熟型民族–國家的意識生成 210

第四節 帝國秩序的觀念實踐 230

第四章 皇權主義基本模式的複雜塑造:以意識形態為中心 237

第一節 意識形態在後戰國時代確立之條件 237

第二節 意識形態在後戰國時代確立之論證 250

第三節 博士官的制度設置與價值設定 264

第四節 意識形態思想控制的體制性權力──焚書與坑儒 276

第五節 意識形態對知識形態的區分與控制──解讀「焚書令」 291

第六節 意識形態對後戰國諸子的整合與規範 305

第五章 皇權主義本質精神的直觀體現:以部分禮制、儀式、建築為中心 317

第一節 「太上皇」──皇權政體的理性設計 317

第二節 廷議程序與君臣秩序 322

第三節 燕禮儀式與尊君意識 331

第四節 皇權主義的儀式呈現 346

第五節 皇權主義的空間造型 391

申論 思想之後的繼續思考 410

一、推演論題 410

二、審視問題 414

三、考量方法 416

參考文獻 420

一、古典 420

二、現代 424

三、西學 432

後記 436

臺版後記 439

书名简译:《中国文化研究丛书第一辑》(共十册)

目前沒有評價。