Description

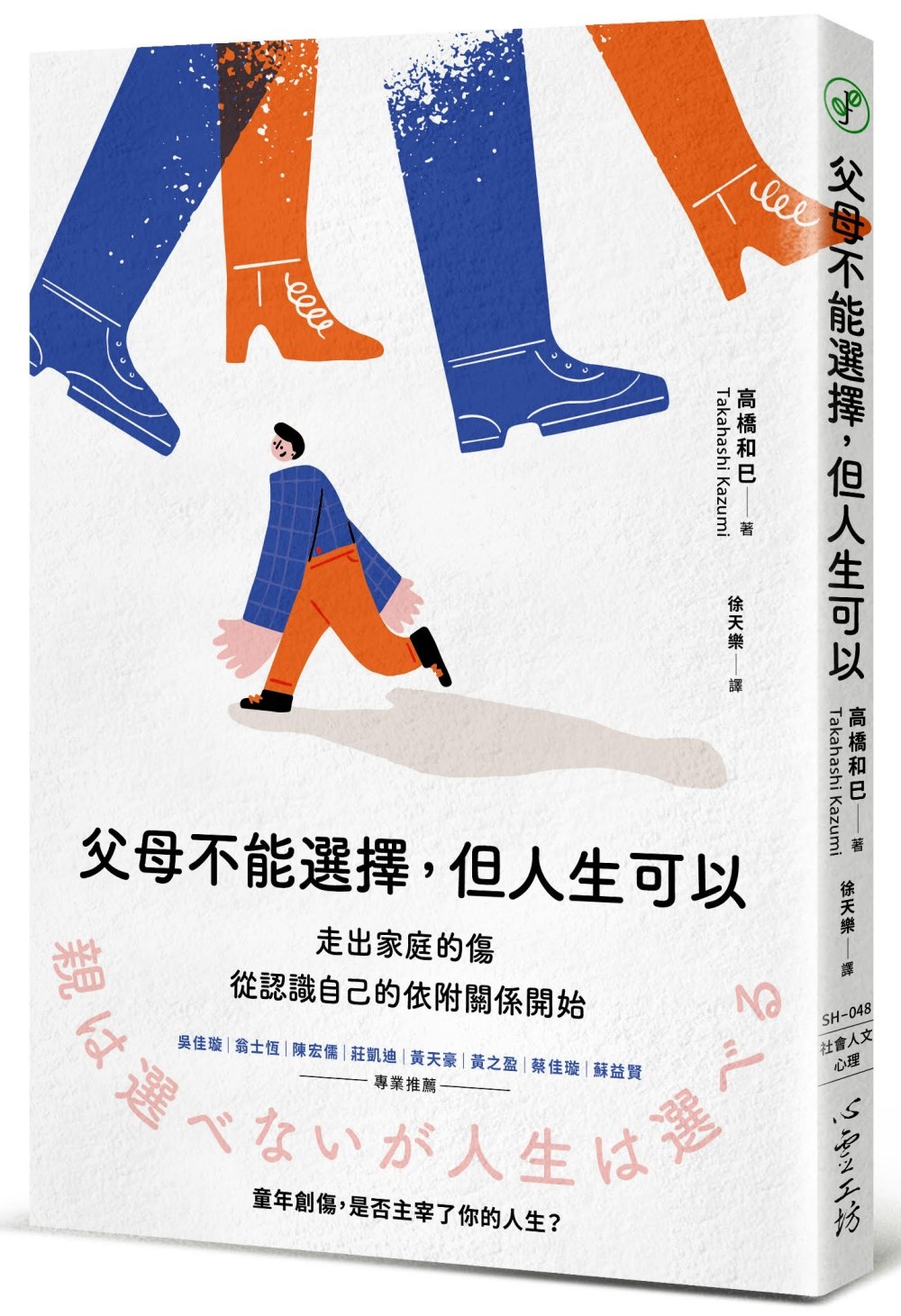

父母不能選擇,但人生可以:走出家庭的傷,從認識自己的依附關係開始

親は選べないが人生は選べる

★敢不敢在別人面前選自己喜歡的蛋糕,竟能看出童年心理創傷?

★就算童年充滿創傷,仍然可以選擇人生

★只要遵循六個人類共通的「心理規律」,覺察自己想被愛的渴望,就能實現幸福

「有這樣的媽媽,我這輩子早就完了,全被她毀了。」

「我的人生,不靠家裡,我要證明自己。」

人生到底有多少必然?哪裡開始才是自由?憑自己的力量,是否能改變命運?

專精於親子關係的日本精神科醫師高橋和巳認為,所有人都受到「命定」與「自由意志」兩種力量所牽引。

莫名的不得已、限制性信念、自我否定、羞恥感、無力感,可能都是來自嬰兒時期的依附創傷。

依附關係主宰了我們一生的心理與行事風格。若依附關係不理想,人生還有救嗎?

關鍵在於,察覺到了,就能改變。

心理的必然性是,如果你察覺不到,就會被它支配——然而一旦察覺到了,就可以修正。

高橋醫師在本書中,詳述依附創傷的影響,與人生每個階段的課題,並歸納出六個心理規律。當我們明白心理是如何運作的,就能有意識地覺察自己哪個部分被童年創傷制約了,進而思考、練習如何鬆動。最重要的是告訴自己:「不要限制自己得到愛」!

童年無法重來,但我們可以重新學習被愛,選擇未來。

書中並針對拒學、暴走青春期、家暴這類現代常見的家庭問題,提出分析與建議,讓曾深陷其中的你走出泥淖,找到自由。

否認自己想要被愛,是受虐者最大的心理問題。——高橋和巳

我們必須從原生家庭的糾葛中解放出來,接受自己的人生應該由自己負責的事實。這是一種全新的生存方式,傳達人類的尊嚴與愛。——艾瑞克森

本書特色

★以心理學觀點,解答人生終極大問:人生是被命運所決定,還是能自由選擇?

★答案就在影響人類一生的「依附關係」,與從嬰兒到老年的「心理發展階段」中

★以多年陪伴個案的經驗見證,只要覺悟到家庭對我們的影響,就一定可以突破命運的必然

名人推薦

吳佳璇|遠東聯合診所身心科主治醫師

翁士恆|臺北市立大學心理與諮商學系副教授

陳宏儒|諮商心理師

莊凱迪|雙和醫院精神科醫師

黃天豪|臨床心理師

黃之盈|諮商心理師、暢銷作家

蔡佳璇|臨床心理師、哇賽心理學執行長

蘇益賢|臨床心理師

——專業推薦(按姓氏筆劃排列)

目錄【推薦序】如何走出父母的陰影,走出自己的人生?/翁士恆

【推薦語】對於「自由」的深層思索/吳佳璇

【譯序】是命中注定,還是命運掌握在手裡?/徐天樂

前言 是讓你的內心放飛自由,還是順從必然?

--原生家庭,左右著你的人生

第一章 刻在DNA裡最初的必然:「依附關係形成」

──與生俱來想和父母「緊緊依偎」。想要得到安全感,是生物學裡的「必然」

(1)所謂的「依附關係」是指,想和媽媽「緊緊依偎」,尋求安全感

依附關係的形成是嬰兒與母親之間的「必然」

人生,從「依附關係的形成」和「基本信賴關係的獲得」開始

(2)最初的「必然」,沒有得到滿足的情況

受過虐待的孩子,一生孤獨、不安、緊張

(3)心理創傷是指,否定自己渴望被愛的本能

被充滿愛的媽媽帶大的孩子,也會有心理創傷嗎?

沒有被媽媽愛過的孩子的心理創傷

心理創傷是指「否定依附」,否定自己值得被愛

你能在別人面前選擇自己喜歡的蛋糕嗎?測量你「否定依附」程度

(4)H失去的四十年

害怕和人接觸,孤獨終死

(5)「心理規律」是什麼?

第二章 試圖擺脫被父母決定的一切,獲得自由

──孩子嚮往自由,同時也治癒父母的心傷

(1)叛逆期,建立在依附關係形成之上

想表達自己就是最初的自我主張

(2)與母親的依附關係決定反抗程度

若媽媽共感能力強,孩子反抗期比較短

(3)反抗期的孩子折磨媽媽,企圖修正「否定依附」

(4)受虐的孩子沒有反抗期

不會「自我主張」的孩子

依附關係障礙的兩種類型:「反應性依附障礙」和「去抑制社交參與異常」

第三章 小學生如果延續了父母的人生觀,就會相對安定

──為了能在學校社會生存,小學生也需要有自己的人生觀

(1)小學生也需要人生觀的理由

小學就是以孩子為主體的社會

如何在學校社會裡找到屬於自己的地方

(2)能學到父母人生觀的孩子是幸福的

人生觀是指,與夥伴互相認同的做人方式

小學生的人生觀不會超出父母

孩子選擇的人生觀種類──感受自己內心矛盾的力量

(3)跟不上父母「步伐」的孩子

父母的人生觀變成孩子的包袱──脫髮症

產生壓力的「糾葛」,從進小學後就開始建構、成形

(4)五個「心理發展階段」

「心理發展」的起點是對「安全感」的期盼

「心理規律③」心理發展不可逆

(5)無法延續父母的人生觀的孩子,會被誤解為發展障礙

為什麼受虐兒童「聽不懂」老師說的話?

和別人不一樣,沒有「夥伴」概念的孩子

第四章 第一次對「命運」的自我覺醒,就是青春期

──反抗父母,超越父母的人生觀

(1)不打破陳舊的親子關係,就不會有新的開始──青春期

青春期獲得的自由和第一次叛逆期有什麼不同?

從自覺到順從父母的命運

(2)激烈與溫和,叛逆期的三種模式

是激烈還是平淡?叛逆期與父母的固執程度相關

溫和的叛逆期(不會被問題化的叛逆期)

激烈的叛逆期(容易引發問題的青春期)

小J一家的青春期問題與「心理必然性」

「正確」面對憤怒,促使親子關係變平等

沒有叛逆期

(3)是心理的自由?還是身體的必然?

青春期的發動是大腦下視丘的「必然」

對異性的興趣改變了人的內心

心理在先?身體在先?自由在先?還是必然在先?

第五章 是否可以自由選擇配偶?(成年Ⅰ期)

──人,會以什麼標準選擇配偶?

(1)成年期劃分為三個階段理解

Ⅰ期是自我責任,Ⅱ期是父母性,Ⅲ期是死亡

(2)影響伴侶選擇的內在運作模式的「必然性」

原生家庭帶來的深度影響

有「嚴重」虐待經歷的人,會如何選擇伴侶

受到「隱形虐待」長大的人,會如何選擇伴侶

為什麼與家庭暴力的丈夫結婚?

內在運作模式(一切被原生家庭所決定)並不是規律,而是必然性

(3)選擇伴侶的兩個標準──在一起的安全感和互補心理

第一個標準──在一起的安全感

第二個標準──找到能彌補缺憾的伴侶

第六章 能自由切換三種不同的心理位置,你就得到了真正的自由(成年II期)

--所謂的父母性是指,有一顆包容別人的心

(1)人際關係的三條心理路線

三種心理位置--信賴、對等、保護

按照時間、地點、場合,自由切換三種心理位置

家長的「父母性」太弱,孩子就容易拒絕上學

(2)「心」滿足了,才會自由

與人交流是二十四小時、三百六十五天

按照時間、地點、場合,用「心」面對上司的難搞郵件

(3)「依附關係」的實現是「心理自由」最重要的部分

層次結構的中心點--依附關係

「心理規律④」,人與人之間,透過三種心理位置連結

第七章 理解矛盾,才算真正「長大」

--「糾葛」,人生煩惱的來源

(1)希望與他人連結獲得安心,才會確立「規範」

在與人交往中發生的矛盾

媽媽的第一個承諾

第二個承諾,形成內心緊張

社會秩序是安全感的基礎

聽到殺人案件的報導時……

(2)「規範」也同時製造人生煩惱,這是一種矛盾

雖然學會遵守廁所的「規範」……

(3)太執著於規範,是憂鬱症的高危險群

小N從憂鬱症學到的事

(4) 規範與欲求的對立--「認識」糾葛的構造

是什麼保證我們可以自由選擇主菜?

認識「應該」,放下糾葛,會輕鬆很多

心理治療是將糾葛最小化,讓其最終消失的技術

結語 「自由」,是實現「心理規律」的必然

书名简译:父母不能选择,但人生可以:走出家庭的伤,从认识自己的依附关系开始

There are no reviews yet.