Description

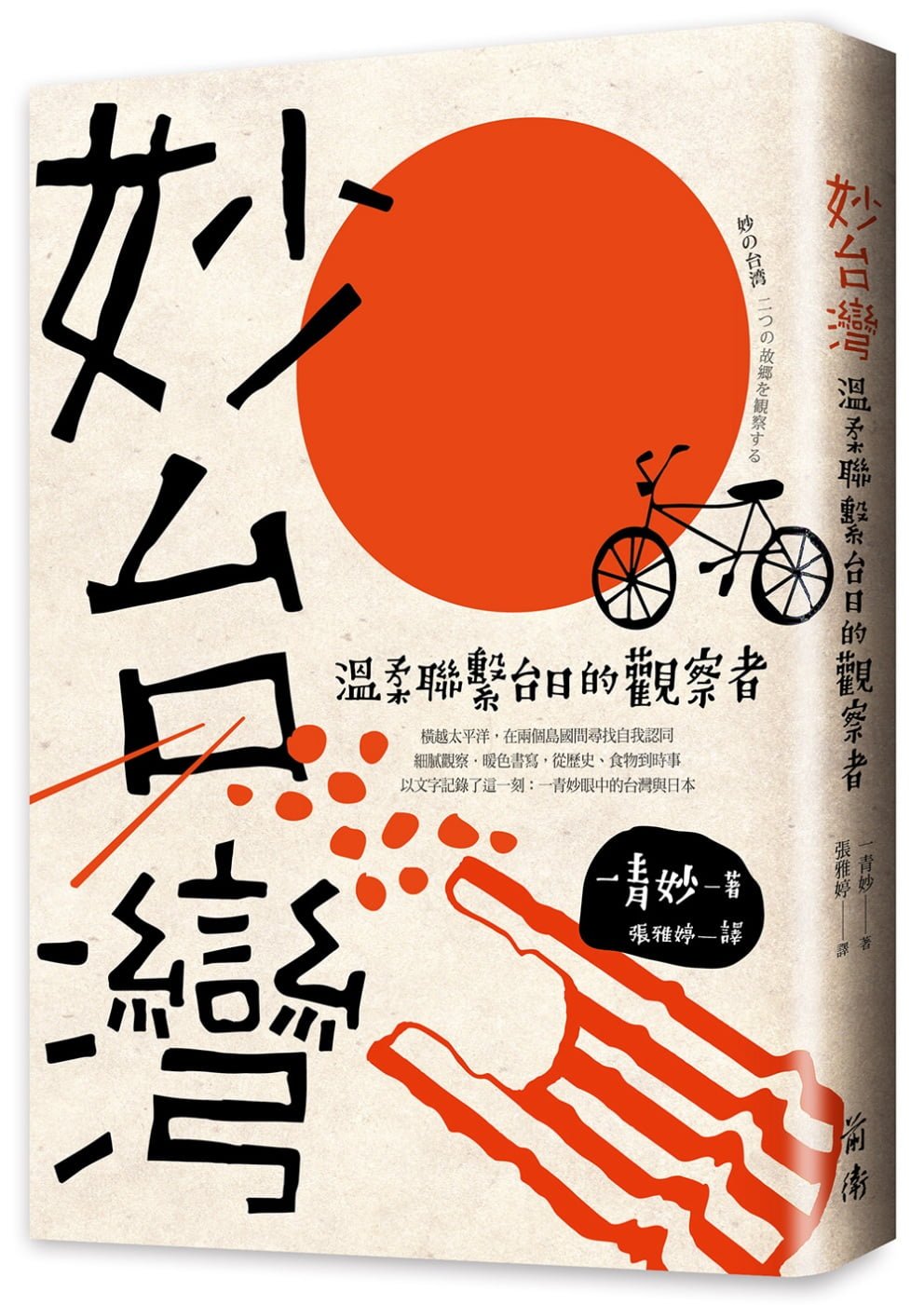

一青妙是極少數在從日本觀察台灣的同時,也能從台灣觀察日本的寫作者。這是除了生於日台夾縫,長於日台兩地的她之外,其他人無法寫出的多重視角,皆在本書中揮灑到極致。-野島剛

■首度集結一青妙觀察台日文化、社會之散文

橫越太平洋,在兩個島國間尋找自我認同

細膩觀察.溫柔書寫,從歷史、食物到時事

一青妙記錄了這一刻:她眼中的台灣與日本

「絆」,きずな,日文發音KIZUNA、中文解釋為深厚的情誼,是貫穿全書的隱線-

渡日的台灣父親無法斷絕的家族之根,

來台的日本母親嫻熟於心的長媳之道;

曾被封印在記憶與箱中,開啟後,化作書籍、電影與舞台劇,

繼續搬演著一青妙一家四口曾經的悠悠時光,也成為其創作的動力。

因著這個緣分,從書籍到舞台劇,一青妙頻繁來往台日,

寫下身旁的人物、對照歷史的殘影,追尋家族的痕跡與味道。

正因為一青妙在/不在這裡的雙重身分,

使得她的文字落筆輕盈而溫暖,並使讀者更易接受。

用近似於第一手田野觀察人類學家的角度,

描繪了日本社會的台灣風潮、台灣社會的多元發展。

本書特色

|穿梭台日時空的妙式書寫|

從「顏妙」到「一青妙」,再回到「顏妙」,姓氏的轉換不僅是作者身世的漂泊,也是台灣歷史的縮影;作者父親夾在日本與中華民國間的認同失落,作者母親的遠嫁他鄉無人可依。既是時代中小家庭面對的柴米油鹽,也是大歷史奔騰不復返的浪淘沙。

在一青妙的書籍、電影與舞台劇陸續在台問世前,基隆顏家隨著礦業沒落,早已淡出台灣人的記憶;即便九份隨著侯孝賢與吳念真的電影,再度點上紅燈籠人潮摩肩擦踵,顏家,僅僅只在史料中。

一青妙的文字,帶著我們回到顏家,從北台灣出發,遠眺漁火點點,從其父親的時代穿越時空來到現代。觀察著久別重逢的台灣,生命力旺盛的台南、獨特的飲食與街道;也觀察著身處的日本為何喜愛台灣、為何喜愛台南國華街,以及種種其他於公於私與台灣之間的聯繫,對比著只有一青妙才能看見的、有趣的文化差異之處。

這是一本,只有此時此刻的一青妙才能寫出的台日觀察筆記。

名人推薦

■駐日本大使 謝長廷-懃懃推薦

■台日重量級文化觀察家-暖心推薦

大久保麻梨子/金鐘演員.中日文雙語主持人

栖來光/在台日本作家

張維中/旅日台灣作家

野島剛/作家.資深媒體人

鄭有傑/導演

作者序

第一章 台灣現在 その一 台湾のいま

感謝奇妙的名字

第二個爸爸

台南西市場的榮光再現

感心的食物—米其林與台灣料理

超美味的台灣便當

成為話題人物的我

農曆「端午節」的樂趣

破舊不堪的劇本

與碰不著面友人的「對話」

台灣關懷產後婦女的「坐月子」

希望日本也有「颱風假」

掃墓和清明節

對日本人而言,何謂「台灣的魅力」?

溫暖目光與不滿的交錯—思考台灣LGBT問題

朗讀的奧妙—用聲音傳遞情感

母親對「安樂死」的想法

第二章 我的記憶 その二 私の思い出

台灣人父親與日本人母親留下的禮物―電影《媽媽,晚餐吃什麼?》上映

我和父親就讀的學習院

梅子的記憶

衣櫃裡的大島紬

連結起台日的「甜味」

來自石川縣的蘿蔔糕

穿著母親的旗袍前往石川

我的童年回憶

砂質橡皮擦的回憶

生命清單之一-讀《唐詩三百首》

「味覺」串起的台日家族物語

我寫,我演—一青妙作品終於搬上台灣舞台劇

第三章 我的顏家 その三 私の一族

台灣電影與顏家

父親的故鄉—雨港基隆的變化

九份,改變的時刻到了

新九份和顏家第二章

出席二二八事件七十週年紀念儀式所感

顏家與二二八事件-追求祖父與父親的真相

不祥的預兆

再見,三姑姑

用料理連結起台灣和石川

第四章 訪問台灣 その四 ただいま、台湾

環島體驗-累積新的台灣記憶

最具台灣代表性的飲食文化「辦桌」-我看《總鋪師》

一起去泡台灣溫泉吧!

台灣.東海岸聖地巡禮之旅

漫步南台灣

充滿魅力的「澎湖」

來趟深度的台南之旅吧!

釋迦─台灣的美味大發現

台南地震的現場觀察記

觀光城市台南的「今後」令人憂心

第五章 歡迎台灣 その五 こんにちは、日本

京都的「台南味」—連結台日兩座古都

長存於台灣少年工心中的日本

中能登和基隆-連接兩個故鄉的「孝親」

石川的父親,請一路好走。

破曉的築地市場

台日共創的「大同電鍋」

日本迎來「珍珠」熱

书名简译 : 妙台湾:温柔联系台日的观察者

目前沒有評價。