Description

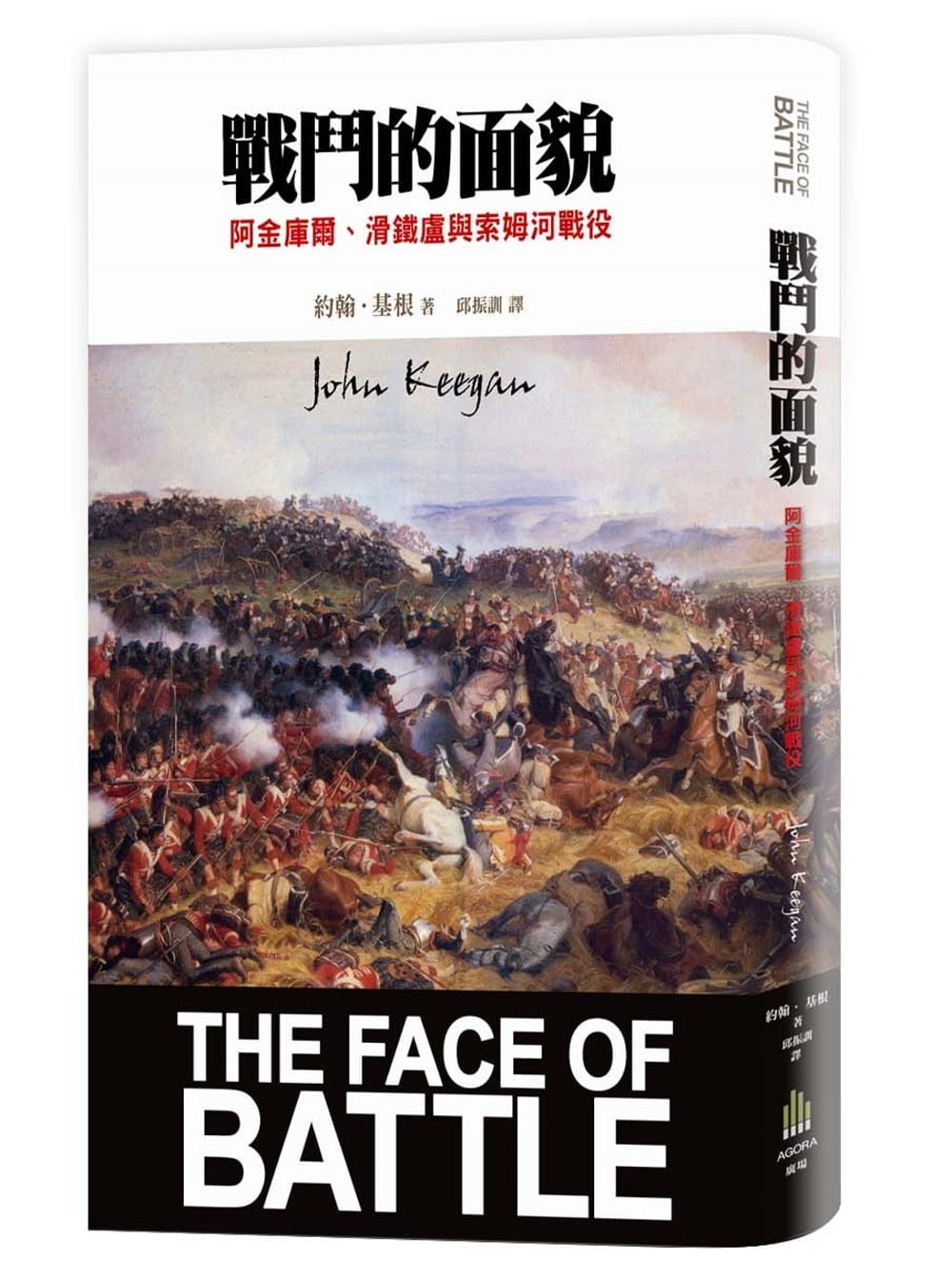

戰鬥的面貌:阿金庫爾、滑鐵盧與索姆河戰役

戰爭史的書寫

戰爭是良將的良機,劣將的大患,更是軍制史學者的痛處。戰爭會迫使一心要做出統合與區分的軍制史學者評估與分辨,更要結合分析與敘事——而這正是做歷史最困難的功夫。因此,說來也弔詭,軍制史學者反而會偏好研究承平時期的軍力體制,而且更產出了許多這一類的優異作品。

軍隊

軍隊需要願景,需要夢想,需要夢魘,或是揉雜這三者的東西,才能夠驅策他們一往無前。一九一四年的德軍,每天能步行廿哩南進,就是因為心中有個願景——在六週裡獲得完全勝利,擊潰法軍,進入光輝之城(la ville lumière,巴黎),傲然踏在香榭麗舍大街上。西方軍隊在這兩百多年正式開辦軍事教育以來一向頗有斬獲的這項目標,就是要將戰爭行為化約為一套規則、一套程序體系。士兵穿著的制服就算再怎麼斑斕華麗,還是抹消了每個人的個體性,而個體性卻恰恰正是中世紀的盔甲所強調的主要作用之一。

戰鬥

現代戰爭中,因為隨著指揮官的人數與作戰手段不斷增加,戰鬥期間和地理位置也不斷拉長擴大,戰鬥愈來愈不太管時間、地點,但戰鬥行動——在相當嚴格的時間限制內於戰場上透過某些作戰手段確保完成指令——卻是始終如一。所有戰鬥的共通之處就是人:人在其他人準備殺掉自己時,為了克服自己自保的本能,為了榮譽感,為了成就某個目標所做出來的行為。對一名士兵來說,戰鬥是在一個對肉體和心靈上都狂野混亂的環境裡發生的事;他可能得花大部分的時間投入戰鬥,也可能在某些奇怪的情況下當個旁觀的無事佬,可以毫髮無傷地看其他人繼續作戰;接著他也可能突然為了保命,趴在土丘上,什麼也看不見,臥倒在那裡——心想不知道要多久——也許幾分鐘,也許幾個小時;他會不斷感受到各種無聊、興奮、恐慌、憤怒、哀傷、迷茫,甚至是我們稱為勇敢的崇高情感。

殺人

殺人這行為,從「殺」和「人」這兩點來看,並不是能夠廣受認可的事。不是只有在印度才會將劊子手當作卑賤的一群人看待。即使是在大革命之前的法國,劊子手也一直是家族單傳的少數職業——桑松(Sanson)一家就是傳了七代的劊子手家族。真正值得注意的是在前線能夠掌握殺或不殺的人(也就是軍官)所說的那些理由,而從我們所檢視的這些時代裡看來,他們總是十分堅定地將自己與這種行為劃清界線。他們對殺人的抗拒會以一種我們先前看過的方式表示:軍官配戴的武器愈來愈趨象徵用途;十八世紀初期,戰場上已經不再用長矛,他們就配戴小型的矛;十九世紀初,劍也逐漸沒用處了,他們就改配儀式劍;至十九世紀末,機槍成了戰場主流武器,他們就改佩帶手槍,而且還收在皮套裡;到了一次世界大戰期間,就乾脆什麼致命武器也不拿,只帶著一支手杖。

約翰・基根沒有塑造神話或恐懼外敵的俗套,打破描述戰鬥的常規寫法,寫出了堪為戰爭史家的典範之作。他鉅細彌遺地檢視了代表三個不同時代的三場戰鬥,從阿金庫爾之役的漫天箭雨、滑鐵盧之役的槍林彈雨,到索姆河之役的鋼鐵風暴裡,沈吟出戰爭經驗對參與作戰的個人所代表的深刻意義。

各界好評

「我們這時代最鮮活的戰爭史傑作。」——C. P. 斯諾(C. P. Snow)

「誰都能從這本創新大作裡學到人性與戰鬥的本質。」——約翰・普朗博(J. H. Plumb),《紐約時報》書評

「這本書無疑能名列二次大戰後英語世界裡最優秀的六本軍事著作之一。」——麥可・霍華(Michael Howard),《星期日泰晤士報》

「生動的傑出之作!」——《紐約書評》

圖說清單

地圖清單

第一章 古老而遙遠的不豫之事 11

小教訓

戰爭史的用處

戰爭史的不足

「戰鬥的片段」

「屠戮不算謀殺?」

戰爭史的歷史

敘事傳統

評判或是真相?

第二章 1415年10月25日,阿金庫爾 73

戰役概況

戰鬥

弓箭手對上步兵與騎兵

騎兵對上步兵

步兵對上步兵

屠囚

傷亡

戰鬥意志

第三章 1815年6月18日,滑鐵盧 107

戰役概況

個人視角

戰鬥的環境條件

戰鬥的種類

單兵作戰

騎兵對騎兵

騎兵對砲兵

騎兵對步兵

砲兵對步兵

步兵對步兵

崩潰

戰果

傷亡

第四章 1916年7月1日,索姆河 191

戰場

作戰計畫

作戰準備

軍隊

戰術

轟炸

最後準備

戰鬥

步兵對機關槍

步兵對步兵

無人地帶

傷亡

戰鬥意志

紀念活動

第五章 戰爭的未來 269

移動的戰場

戰鬥的本質

戰鬥的趨勢

時間長度

客觀環境

所處環境

意外事故

技術難題

戰爭的非人面貌

戰鬥的廢棄

謝詞

參考文獻

书名简译 : 战斗的面貌:阿金库尔、滑铁卢与索姆河战役

目前沒有評價。